Unterwegs in Beutelsbach

Heute war ich mal wieder in Beutelsbach unterwegs. Der Ort liegt idyllisch inmitten der Weinberge im Rems-Murr-Kreis.

Ich habe schon einmal über diesen Ort berichtet. Dieses Mal möchte ich Eindrücke von der Stiftskirche zeigen.

Sie wurde teilweise mit Steinen des Vorgängerbaus, einer romanischen Basilika des 13. Jahrhunderts errichtet, in der die Herrscher des Hauses Württemberg ihre letzte Ruhe fanden. Wo genau diese beigesetzt wurden, ist unklar. Trotz eingehender Untersuchungen wurden auf dem Gelände bisher keine Hinweise auf eine Gruft gefunden.

Die Steine des ehemaligen Rundbogenfrieses sind heute über die Fassade verteilt zu sehen.

Gleichzeitig entstand der gefestigte Kirchhof der Wehrkirchenanlage mit Torturm von 1505.

Besonders sehenswert sind die drei Chorfenster aus dem Atelier von Prof. Gottfried von Stockhausen und Ada Isensee.

Wollen wir noch einen Abstecher zur Burgruine Kappelberg machen?

Im Freilichtmuseum Wackershofen, Teil 2

In diesem Teil könnt ihr Eindrücke gewinnen, wie die Menschen früher hausten und welche Möbel und Ausstattung sie zur Verfügung hatten.

Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Betten früher so kurz waren. Waren die Leute kleiner? – Nein, das liegt daran, dass sie früher mehr im Bett saßen als lagen. Atemwegserkrankungen waren oft verbreitet und wenn man in halbaufrechter Haltung schläft, bekommt man besser Luft.

Impressionen vom Dorfleben

Im Freilichtmuseum Wackershofen, Teil 1

Über 70 historische Gebäude sind im Hohenlohischen Freilandmuseum Wackershofen (bei Schwäbisch Hall) zu sehen.

Nachdem sie vom ursprünglichen Ort abgetragen wurden, hat man sie hier wieder originalgetreu aufgebaut.

Das Museum wurde im Jahre 1983 gegründet und ist stetig gewachsen. Es werden verschiedene Themen wie bäuerliches Leben und Handwerk vermittelt und bilden fast 500 Jahre Geschichte ab.

Jedes Gebäude hat ihre eigene Geschichte. Ich will versuchen, einige davon vorzustellen.

Das Schultheiß-Anwesen

Der Schultheiß Johann Martin Kühner erbaute dieses Wohnhaus im Jahre 1247.

Es blieb bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Familienbesitz.

Über der Tür findet man die Initialen JMK und das Kreuzsymbol des Deutschritterordens.

Das nächste Bild zeigt die Rückseite des Hauses mit dem Abort außerhalb des Gebäudes.

Das Ausdinghaus, erbaut 1856

Wenn es die finanziellen Verhältnisse zuließen, zogen die alten Bauern nach der Übergabe des Bauernhofs an die junge Generation in ein kleines „Ausdinghaus“. Dass Jung und Alt zusammen arbeiteten und lebten, war für beide Seiten zwar vorteilhaft, aber oft auch schwierig.

Wie Nachfahren der Erbauer des Hauses berichteten, geschahen hier einige rätselhafte Dinge. Tiere und Menschen wurden von seltsamen Krankheiten befallen.

Das Mühlengebäude

Es stand ursprünglich in Weipertshofen.

Gut 300 Jahre lang besaßen Mitglieder der Familie Laun die wasserbetriebene Getreide- und Sägemühle.

Immer wieder waren die Müllerfamilien in einer schlechten wirtschaftlichen Lage, weil der Bach, der das hölzerne Wasserrad antrieb, selten genug Wasser führte.

Beide Mühlen wurden vom Wasser des Reiglersbachs angetrieben, jeweils über ein großes Wasserrad. Seit 2010 sind die Gebäude dieses Ensembles im Freilandmuseum zu besichtigen, seit 2015 ist auch die historische Mühlentechnik wieder betriebsfähig.

Aufwändige Arbeiten waren dazu erforderlich: Es mussten ein Teich angelegt und eine Wasserführung zu und von den Wasserrädern geschaffen werden.

Im Weinbauernhaus betrieb die Familie Bort, die seit 1794 hier lebte, eine Besenwirtschaft, in der sie die eigenen Weine anbot.

In der Zeit des „Besens“ wurden Schlaf- und Wohnzimmer ausgeräumt und zur Wirtschaft umfunktioniert.

Das Winzerhaus stammt noch aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648).

Als einfaches Bauernhaus errichtet, erlebte es während der Jahrhunderte viele Umbauten und Veränderungen.

Das Bauernhaus aus Zeisenhausen wurde 1550 erbaut.

Es ist ein Wohn- und Stall-Haus. Der gemauerte Stall im Erdgeschoss und die Wohnräume im ersten Stock zeigen die typische zweistöckige Bauweise der Bauernhäuser in der Region Hohenlohe-Franken.

Seit 1622 wurde es durchgängig von einer Familie, den Ehrlers, bewohnt. Der größte Raum des Hauses ist die Wohnstube; es war der einzige heizbare Raum des Hauses.

Der Bahnhof

Seit nunmehr 31 Jahren ist der 1892 in Kupferzell erbaute Bahnhof Teil des Freilandmuseums.

Er zählt zu den interessantesten Gebäuden in Wackershofen.

Ursprünglich an der Nebenbahnstrecke Waldenburg–Künzelsau erbaut, war er der erste Bahnhof dieser Art im Königreich Württemberg.

Das Armenhaus aus Hößlinsülz war nach seiner Umsetzung 1987/88 das erste Gebäude im Museum,

in dem das Leben der untersten Bevölkerungsschichten gezeigt werden konnte.

"Gegen vieles ist ein Kraut gewachsen“, lautet eine alte Weisheit. Demzufolge spielten Kräuter im Garten und die Verwendung von Kräutern aus der Natur in früheren Zeiten eine bedeutende Rolle.

Vor Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 1883 konnten sich die wenigsten Menschen ärztliche Hilfe leisten, das Wissen um die heilenden Kräfte der verschiedensten Kräuter war stets gefragt. Aber auch Gewürz- und Duftkräuter hatten in vielen Bauerngärten Platz.

Ein wenig Anstieg muss man in Kauf nehmen, wenn es zur Gebäudegruppe „Waldberge“ geht, aber eine herrliche Aussicht ist die Belohnung für die Mühe.

Auf folgenden Fotos sehen wir den 1585 erbauten Käshof. Im Winter 1944/45 haben sich dort dramatische Ereignisse zugetragen, bei denen es um Leben und Tod

ging.

Den Auftakt für die Gebäudegruppe „Waldberge“ bildete die 1990/91 translozierte Kapelle aus Stöcken. Die Andachtskapelle wurde 1834 erbaut.

Um die Kapelle zu erhalten, wurde sie ohne das Dach in einem Stück ins Museum versetzt.

So, jetzt ist doch einiges zusammengekommen.

Das nächste Mal zeige ich, wie es in diesen Gebäuden innen aussieht und wie diese Leute früher gehaust haben.

Ihr dürft gespannt sein.

Drei Sicheln auf Holzstangen . . .

. . . machten mich heute beim Vorbeifahren neugierig.

Zuhause recherchierte ich, was diese bedeuten:

Es ist ein Denkmal zur Erinnerung an die Bauernschlacht bei Böblingen. Diese aus drei aneinander gelehnten Holzstangen mit Metallsicheln sollen die Waffen der Bauern nachempfinden.

Die Inschrift auf der Tafel vor Ort lautet:

„In Blutbad ertränkte deutsche Träume“

Der 12. Mai 1525 bezeichnet ein Schicksalsdatum deutscher Freiheitsgeschichte.

An diesem Tag verloren mehr als 3000 aufständische Bauern ihr Leben, die gegen die Truppen des Georg Truchseß III. von Waldburg kämpften. Vorausgegangen waren die Reformanliegen der Bauern, die sie in 12 Artikeln veröffentlicht hatten. In diesen 12 Artikeln forderten sie vor allem persönliche Freiheit, wirtschaftliche und soziale Verbesserungen sowie religiöse Selbstbestimmung und politisches Mitspracherecht."

Sonntagvormittag am Lehenbachstausee

Da mein Fitnesslevel gerade nicht hoch ist, gings gemütlich um den Lehenbachstausee in Winterbach. Er wurde als Wasserrückhaltebecken angelegt ist. Das Baden ist somit verboten.

Aber das wollte ich ja sowieso nicht. :-)

Die Bilder sprechen für sich, sind allerdings nicht die besten Aufnahmen, da ich meine Brille vergessen hatte und auf gut Glück auf den Auslöser der Kamera drückte.

Unterwegs in Tübingen, Teil 3

Inmitten der Altstadthäuser ragt die

Stiftskirche St. Georg

heraus. Sie wurde auf Veranlassung von Graf Eberhard im Bart, dem Universitätsgründer, zwischen 1470 und 1493 als spätgotische Kirche gebaut. Er legte den Grundstein für eine große neue Kirche unweit der kleinen romanischen Vorgängerkirche.

Der erste Bauabschnitt wurde mit dem prächtigen Gewölbe der Chorraum in seiner heutigen Höhe und Gestalt 1476 fertiggestellt.

1478 bis 1489 entstanden Kirchenschiff und Turm. Aus Geldmangel konnten zunächst nur die Seitenaltäre überwölbt werden. Das Haupt- und Seitenschiff bekamen nur eine flache Holzdecke. Sie erhielten erst 1866/67 ihr Gewölbe.

Das Problem bei dem späten Einzug eines Gewölbes war sein Gewicht.

Die Lösung war: Gewölberippen konnte man vorgefertigt kaufen und damit einen Rahmen nach Wunsch vorgeben. Und die Flächen dazwischen wurden nicht gemauert, sondern aus Tontöpfen zusammengesetzt. Diese, leicht verputzt, mit Luft und Werg gefüllt, bilden ein nahezu schwebendes, aber stabiles Gewölbe.

Der Schäufelein-Altar stammt aus dem Jahr 1520.

Dieser Altaraufsatz gehörte nicht zur Erstausstattung der Stiftskirche.

Der Lettner

Vor der Reformation dienten Lettner dazu, den Klerikerraum einer Kirche vom Laienraum zu trennen. Diese Trennung wurde mit der Reformation aufgehoben. Deshalb wurden in vielen Kirchen die Lettner abgerissen. Hier wurde jedoch beschlossen, den Lettner stehen zu lassen.

Das Chorgestühl war ursprünglich Bestandteil der Erstausstattung des Chorraums.

Sogar die Universität wurde in diesen Stühlen gegründet.

Heute befindet sich das Gestühl links und rechts vor dem Altarbereich.

Die geschnitzten Figuren zeigen Aaron und Mose, König Davon und Christus, die Apostel Paulus und Jakobus, einen Adligen und einen Handwerker.

Hier sehen wir Moses. Er wird mitunter mit Hörnern dargestellt. Warum?

Schau hier nach. (Am bekanntesten ist Michelangslos Moses-Skulptur in Rom.)

Das Schloss Hohentübingen habe ich natürlich nicht vergessen.

Ich besuchte es schon vor ein paar Jahren und habe darüber bereits berichtet und natürlich mit aktuellen Fotos ergänzt.

Unterwegs in Tübingen, Teil 2

Der Marktplatz mit seinem beherrschenden Rathaus ist wohl neben der Neckarfront das begehrteste Fotomotiv in Tübingen.

Das Rathaus, wurde im Jahr 1435 dreistockig gebaut.

Im Jahr 1508 wurde es um ein weiteres Stockwerk erweitert.

Die kunstvoll geschaffene astronomische Uhr von Johannes Stöffler wurde an diesem vierten Stockwerk angebracht. Diese Aufstockung fällt noch in die Regierungszeit von Graf Eberhard im Bart (1445-1496).

1877 erhielt die Hauptfassade zum 400-jährigen Jubiläum der Universität ihr malerisches Aussehen.

Zu den Malereien an der Fassade:

Im ersten Stock, wo sich die Kanzel befindet, von der aus sich früher die Herzöge huldigen ließen, dominieren die drei antiken Göttinnen Justitia, Demeter und Athene zwischen den Fenstern. Dies weist auf die Bedeutung von Gerechtigkeit, Ackerbau und Wissenschaft für die Stadt hin.

Im zweiten Stockwerk sind unter den Fenstern sechs bedeutende Figuren aus verschiedenen Jahrhunderten abgebildet, die einen besonderen Bezug zur Tübinger Geschichte haben:

Konrad Breuning (Vogt von Tübingen), Johannes Osiander (evangelischer Theologe, Diplomat), Jakob Heinrich Dann (Bürgermeister, Verfechter landständischer Rechte), Johann Ludwig Huber (Oberamtmann, Kämpfer für bürgerliche Freiheiten), Johann Friedrich von Cotta (Verleger, Buchhändler, Politiker) und Ludwig Uhland (Dichter und Literaturwissenschaftler).

Graf Eberhard im Bart (1445-1496) grüßt vom dritten Stock aus. Während er sich links auf das Schwert stützt, hält er rechts die Gründungsurkunde der Universität.

Im Zwerchgiebel neben der Uhr sind zwei Wappen angebracht:

Das linke Wappen ist ein württembergisches Wappen, das rechte stellt das Tübinger Stadtwappen dar.

An der Südost-Ecke des Rathauses ist die Figur einer Bacchantin dar, eine Anhängerin des Weingottes Bacchus.

Sie wurde um 1600 geschnitzt und ist damit der älteste Fassadenschmuck des Rathauses.

Als Konsole dient eine Weintraube; ein Blattgebinde schlingt sich zweimal um den Körper und bildet oben einen um die Stirn gelegten Kranz.

Der Neptunbrunnen

verleiht dem Marktplatz.

einen besonderen Akzent.

Er geht auf einen steinernen Brunnen zurück, den der württembergische Baumeister Heinrich Schickhardt nach Bologneser Vorbild zu Beginn des 17. Jahrhunderts entworfen hatte.

Nun verlassen wir den Marktplatz und gehen gemütlich durch die engen Gässchen zwischen den Fachwerkhäusern. Denn da gibt es noch vieles zu entdecken.

Unterwegs in Tübingen, Teil 1

Dieses Bild ist wohl das bekannteste Fotomotiv der Universitätsstadt.

Die Neckarfront.

Diese „Schokoladenseite“ kann man von der Neckarbrücke, aber auch von der gegenüber liegenden Neckarinsel sehen.

Der Hölderlin-Turm ist das Wahrzeichen Tübingens. Er liegt mit seinem spitzen Dach idyllisch am Neckar und ist der Blickfang der

Neckarfront.

Hölderlin bewohnte 36 Jahre lang das Turmzimmer.

Der Turm wurde auf einem ehemaligen Wehrturmsockel der Stadtbefestigung gebaut.

Heute ist der Turm eine literarische Gedenkstätte und Museum.

Am Erlachsee

Der Erlachsee in Denkendorf wurde vor etwa 900 Jahren von Mönchen des Klosters Denkendorf angelegt, um für die Fastenzeit Karpfen zu züchten.

Heute ist er eine Naturoase inmitten eines stark genutzten Agrarraumes.

Auf der Wasseroberfläche kommen zahlreiche Pflanzenarten vor. Hier ist Lebensraum für Vögel, Libellen und Amphibien. Das Erdkrötenvorkommen gilt als eines der größten im Landkreis Esslingen.

Der Kopf des Kaisers

Tatsächlich besteht der monumentale Kopf des Kaisers Augustus aus weißem Carrara-Marmor.

Mit einer Höhe von 172,5 cm und einer Breite von 117 cm hat er ein Gewicht von etwa 5.000 kg.

Die neuzeitliche Produktion kopiert den bekannten Kopf der Augustus-Statue von Primaporta (Rom, Vatikanische Museen) in fünffacher Vergrößerung.

Dieser Kopf steht im Innenhof des Tübinger Schlosses Hohentübingen.

Nachtrag (7. August 2023)

Interessant ist, den Kommentar von Jan (Burgerbe.de) zu lesen.

Vielen Dank für diesen umfangreichen Beitrag, lieber Jan.

Die Altstadt in Reutlingen

Das Gartentor wurde 1392 erstmals als "Neues Tor" genannt.

Für den Verkehr blieb das Tor bis 1700 geschlossen. Es führte keine Straße unter ihm durch, nicht einmal eine Brücke über den Stadtgraben gab es. Dennoch war es einer der vier großen Tortürme der Stadt. Der Türmer musste hier ebenso die Aufgaben erfüllen, wie z. B. nach Bränden Ausschau halten.

Außerdem diente das Gartentor teilweise als Gefängnis.

In der Jos-Weiß-Straße befindet sich noch ein Stück der ehemaligen Stadtmauer mit einem runden Zwingerturm.

Es handelt sich um den Eisturm.

Es ist einer der wenigen erhaltenen Zwingertürme der mittelalterlichen Stadtmauer Reutlingens. Zwingertürme befanden sich zu dieser Zeit in regelmäßigen Abständen an der Stadtmauer und waren durch unterirdische Gänge verbunden.

Nach Abbruch der Stadtmauer diente der Turm von 1877 bis 1906 als Eiskeller der Stadt, daher auch sein Name. In dieser Zeit begannen Reutlinger Bürger auch damit, an die Stadtmauer kleine Häuser anzubauen.

Häuser und Turm bilden heute ein sehenswertes und verträumtes Eckchen in der betriebsamen Altstadt Reutlingens.

Als Teil der äußeren Stadtbefestigung waren die Zwingertürme die eigentlichen Wehrtürme der Befestigungsanlage. Erkennbar sind die Schießscharten an der Turmfassade. An die Zwingermauer schloss sich nach außen der mit Wasser gefüllte Stadtgraben an, der nach dem Ende der Reichsstadtzeit und dem Abbruch der Stadtmauern aufgefüllt wurde. Zu dieser Zeit verlor auch der Eisturm seinen militärischen Zweck und er wurde von 1877 bis 1906 als städtischer Eiskeller genutzt.

Die Spitalkirche wurde nach dem 1333 erstmals genannten Spital (Städtisches Armenhaus) genannt.

Sie wurde ebenfalls beim Stadtbrand 1726 schwer beschädigt und wurde 5 Jahre danach wieder aufgebaut.

Die Marienkirche in Reutlingen

Die Marienkirche wurde in den Jahren 1278 bis 1343 als gotische Basilika gebaut.

Der 71 Meter hohe Westturm trägt eine vergoldete Engelsskulptur von 1343.

Beim Stadtbrand 1726 wurde die Kirche schwer beschädigt; es ging dabei die innere Ausstattung verloren bis auf das spätgotische Heilige Grab und den Taufstein von 1499.

Zwischen 1893 und 1901 erfolgte eine grundlegende Restaurierung im Sinne der Neo-Gotik.

1988 wurde die Marienkirche zum „Nationalen Kulturdenkmal“ erklärt.

Das Heilige Grab der Marienkirche ist mit dem Taufstein das einzige erhaltene Bildwerk aus der Zeit vor dem Stadtbrand 1726, das sich heute noch in der Kirche befindet.Es stammt aus dem 16. Jahrhundert. Nach mehreren Versetzungen ist das Heilige Grab heute im Chorschluss aufgestellt.

Brunnen in Reutlingen

Bleiben wir bei den Brunnen.

Insgesamt schmücken die Stadt Reutlingen 86 Brunnen, wovon viele historischer Bauart sind. Das reichhaltige Quellwasservorkommen im Stadtgebiet ist der Grund dafür.

31 Brunnen werden aus natürlichen Quellen gespeist.

Weitere zahlreiche Anlagen entstanden zwischen 1960 und 1990; anlässlich der Landesgartenschau 1984 wurden weitere neue Brunnen errichtet.

Der Zunftbrunnen wurde 1983 aufgestellt und eingeweiht.

Die Figuren zeigen die „Zünftiger“ aus dem Jahr 1804 (die Zünfte wurden 1862 aufgelöst): Die Weingärtner, Metzger, Gerber, Bäcker, Küfer, Kramer, Schmiede, Kürschner, Schuhmacher, Tucher, Schneider und Karcher (Fuhrleute) werden in jeweils typischen Szenen aus dem Berufsalltag gezeigt.

Zu den fünf großen Zierbrunnen im Renaissance-Stil gehört der Gartentorbrunnen aus dem Jahr 1590.

Früher war der Platz Mittelpunkt des Viertels, da eigene Brunnen für die Anlieger fehlten.

Auch Vieh und Pferde konnten hier getränkt werden, wegen seinem niedrigen Trog.

Der Lindenbrunnen aus dem Jahr 1544 ist einer der ältesten in Reutlingen.

In den 1920er-Jahren wurde das fünfeinhalb Meter hohe Bauwerk baufällig und führte kein Wasser mehr.

Angesichts des schlechten Zustands wurden noch vor dem ersten Weltkrieg vorsorglich Gipsabdrücke gemacht und 1954 wurde eine Nachbildung des mittlerweile zur Ruine zerfallenen Brunnen gefertigt.

Kirchbrunnen (Kaiser Friedrich-Brunnen)

Kaiser Friedrich II. schaut von der Brunnensäule, der neben der Marienkirche steht, herab auf das bunte Treiben in der Wilhelmstraße.

Er hält die rechte Hand aufs Schwert und in der linken die halb aufgerollte Urkunde, die ihn als Verleiher der reichsstädtischen Rechte kennzeichnet.

Es handelt sich hier um eine Kopie aus dem Jahr 1903, denn die erste Friedrich-Skulptur ging beim Stadtbrand 1726 verloren.

Der Gerberbrunnen

wurde im Jahr 1921 anstelle des baufällig gewordenen Löwenbrunnens gebaut.

Seit dem 16. Jahrhundert stand er neben der Nikolauskirche. Der Löwe, der auf der Säule saß, hielt die Wappenschilde. Nachdem er etwa 300 Jahre dort verharrte, stürzte der von Wetter und Wind

zermürbte Löwe bei einem Wintersturm 1917/1918 in den Brunnentrog.

Nun wurden Stimmen laut: Soll der Löwe erhalten werden? Letztendlich entschied man sich für den bärtigen Gerber und den pfeifenden Färbergesellen.

Der Gerberbrunnen konnte im Februar 1921 eingeweiht werden.

Und da war noch eine alte Tradition: Bis vor ein paar Jahren wurden hier die frischgebackenen Gerber in einer fruchtfröhlichen Zeremonie im Brunnen „getauft“.

Leider ereilte Ende der 1970er Jahre die beiden Handwerker links und rechts der Säule ein ähnliches Schicksal wir ihrem Vorgänger, dem Löwen: Eines Morgens lagen ihre Köpfe im Brunnentrog. Es war ber diesmal kein Sturm, sondern mutwillige Zerstörungskraft.

Der Kaiser Maximilian-Brunnen stammt aus dem Jahr 1570.

Das Standbild des Kaisers wurde im Renaissance-Stil mit Krone, Zepter, Goldenen Vlies und Erdball ausgestattet.

Natürlich kann Reutlingen noch andere Sehenswürdigkeiten bieten, die ich demnächst ebenfalls vorstelle.

Der Maibaum

Der Maibaum – ein Brauch aus vorchristlicher Zeit

Lange Zeit war das Maibaumaufstellen im Christentum verboten.

Es wurden in vorchristlicher Zeit Bäume ausgesucht, um die die Menschen dann tanzten. Sie dienten als Zeichen des Frühlings, aber auch als Symbol der Fruchtbarkeit.

Seit dem 16. Jahrhundert ist die heutige Form des Maibaums, ein hoher Stamm mit belassener grüner Spitze und Kranz, überliefert.

Aus dem 18. Jahrhundert stammt die Tradition, neben Kränzen und Bändern auch kleine Tafeln an Querbalken am Maibaum anzubringen, worauf Handwerk und Gewerbe des Ortes vertreten sind. Aber auch die Kirche, das Rathaus und die Schule haben eigene Tafeln.

Bänklefimmel # 6

Ich stand vor dieser übergroßen Engelskultpur, die auf dem Schlossplatz in Neuhausen (Fildern) steht.

Der Engel hat seine Arme weit ausgebreitet, als ob er jedem hilfesuchenden Schutz gewähren möchte.

Nach längerem Betrachten kam mir der Gedanke, dass man sich zwischen diese Arme begeben könnte. Also ist es für mich auch ein Bänkle.

Wäre wahrscheinlich etwas unbequem, aber vielleicht fühlt man sich behütet.

Im Römerpark

Heute habe ich mal wieder den Römerpark in Köngen besucht und mir die Beschreibungen der Statuen und Gedenksteine genauer vorgenommen.

Meinen Bericht aus dem Jahr 2012 habe ich nun ergänzen können.

Mein Plätzchen am Sonntag Nachmittag

Ausgerüstet mit Kamera und Klappstuhl verbrachte ich hier ein paar schöne ruhige Stunden.

Kein Verkehrs- und Flugzeuglärm - die Geräuschkulisse bestand nur aus Vogelgezwitscher.

Ich saß an einem kleinen Biotop und beobachtete alles, was sich im Wasser bewegte. Ich war überrascht, dass ich auch kleine Schlangen sah. Welcher Art sie waren, weiß ich leider nicht. Vielleicht kennt sie ja jemand von Euch.

Nun lass ich die Bilder sprechen:

Tag der Weinbergschnecke

Heute wird die Weinbergschnecke, die mit dem Wohnmobil auf dem Rücken, gefeiert.

2001 wurde dieser Tag ausgerufen, um das kleine Tier zu ehren, das

ausgewachsen bis zu zehn Zentimeter lang und rund 30 Gramm schwer ist. Sie kann bis zu 8 Jahre alt werden. Auf ihrer Speisekarte stehen vor allem weiche Pflanzenteile (und oft auch meine

blühenden Blumen :-(

Und zur Feier des Tages habe ich noch ein Gedicht von Wilhelm Busch für euch:

Die Schnecken

Rötlich dämmert es im Westen,

Und der laute Tag verklingt,

Nur dass auf den höchsten Ästen

Lieblich noch die Drossel singt.

Jetzt in dichtbelaubten Hecken,

Wo es still verborgen blieb,

Rüstet sich das Volk der Schnecken

Für den nächtlichen Betrieb.

Tastend streckt sich ihr Gehörne.

Schwach nur ist das Augenlicht.

Dennoch schon aus weiter Ferne

Wittern sie ihr Leibgericht.

Schleimig, säumig, aber stete,

Immer auf dem nächsten Pfad,

Finden sie die Gartenbeete

Mit dem schönsten Kopfsalat.

Hier vereint zu ernsten Dingen,

Bis zum Morgensonnenschein,

Nagen sie geheim und dringen

Tief ins grüne Herz hinein.

Darum braucht die Köchin Jettchen

Dieses Kraut nie ohne Arg.

Sorgsam prüft sie jedes Blättchen,

Ob sich nichts darin verbarg.

Sie hat Furcht, den Zorn zu wecken

Ihres lieben gnädigen Herrn.

Kopfsalat, vermischt mit Schnecken,

Mag der alte Kerl nicht gern.

Der Ottilien-Brunnen in Plochingen

Vor der Ottilien-Kapelle in Plochingen befindet sich an der Kirchmauer das bronzene Ottlienbrünnele von 1978.

Die Heilige Ottilie, die von Geburt an blind war, lebte im 6. Jahrhundert. Nach der Legende wurde sie durch das Wasser bei der Taufe sehend. Deshalb gilt sie als Quellheilige.

Einst befand sich am Ort der heutigen Ottilienkapelle ein keltisches Quellheiligtum, dessen Wasser man die Linderung und Heilung von Augenleiden zuschrieb. Daher ist wohl die Heilige Ottilie im 14. Jahrhundert zur Schutzpatronin der Ottilienkapelle erhoben worden.

Das Brünnele stellt die Heilige Ottilie mit ihrem besonderen Zeichen, einer aufgeschlagenen Bibel dar, die mit zwei großen Augen - den Augen Gottes - verziert ist. Ihr linker Fuß steht auf einem Lindwurm, dem Symbol für die dunklen Mächte, die sie durch ihren Glauben bezwungen hat. Über ihr schwebt die Taube als Symbol für die Kirche und den Heiligen Geist.

Die ganze Geschichte über die Heilige Ottilie ist hier nachzulesen.

Im Jahr 2017 unternahm ich eine Fahrt zum Odilienberg im Elsass.

Dies ist ein ganz besonderer Kraftort.

Heute haben wir einen Brückentag

Die Ulrichsbrücke in Köngen

Diese Stelle nutzten schon die Kelten als Überweg üder den Neckar, später dann die Römer.

Im Jahr 1452 ließ Graf Ulrich V. die erste Brücke bauen. Sie wurde allerdings immer wieder durch Hochwasser zerstört, so auch 1569.

Nach Plänen des herzoglich württembergischen Baumeisters Heinrich Schickhardt wurde im Jahr 1603 eine Steinbrücke mit vier Bögen errichtet. Der Obelisk über dem Mittelpfeiler der Brücke zeigt die Jahreszahl 1603 und das Wappen des Herzogs Friedrich von Württemberg.

Im Jahr 1912/1913 wurde die Brücke um 2 Bögen verlängert wegen der steilen Auffahrten. Sie wurde auch verbreitert.

Wenige Tage vor dem offiziellen Kriegsende sprengten Deutsche zwei Brückenbögen. Diese wurden schon 1946 wieder originalgetreu aufgebaut.

Bis in die 1970er Jahre fuhr der gesamte Straßenverkehr über die Ulrichbrücke,

bis 1975 die neue Römerbrücke gebaut wird.

... und hier gibts noch ein paar Brücken aus meiner Sammlung.

Alte Grenzsteine # 3

Auf dem Weg zum Wasserschloss in Sulz-Glatt kam ich an diesen alten Grenzsteinen vorbei.

Da ich immer die Augen offen halte und nach Kleindenkmalen Ausschau halte, freute ich mich besonders über diese alten Zeitzeugen. Eine Infotafel stand auch dabei, die über jeden einzelnen Grenzstein informiert.

Insel Reichenau - Teil 2

Am Anfang des Reichenauer Inseldamms vom Festland zur Insel Reichenau befindet sich die Kindlebildkapelle, die vermutlich im frühen 17. Jahrhundert errichtet wurde.

Am Ort der frühbarocken Kapelle wurden früher die ungetauften Kinder bestattet, jenseits des heiligen Inselbodens.

Ich habe versucht, das Innere bzw. den kleinen Altar zu fotografieren. Es war leider nicht möglich, ein gutes Foto zu machen. Die Spiegelung war zu stark.

Auf der Insel gibt es auch Schlösser.

Nur leider sind diese nur von außen zu bewundern.

Da ist zum Beispiel das Schloss Königsegg mit dem wunderschönen Park mit alten Bäumen.

Es war einmal Ministerialensitz der Abtei.

Das spätmittelalterliche Schloss wurde mehrfach umgebaut, zuletzt 1840, als es sein heutiges neoromanisches Aussehen erhielt. Im Schloss befindet sich eine Schule

für Logopädie.

An der nordwestlichen Inselspitze liegt das Schloss Windeck, das um 1667 im Stil der Spätrenaissance erbaut wurde.

Es wird auch "s'Bürgle" oder das "windige Schloss" genannt, bedingt durch die exponierte Lage auf der Inselspitze.

Seit dem 12. Jahrhundert war es Sitz Reichenauer Ministeralen und angeblich vorübergehender Wohnsitz von Papst Martin V. nach dessen Wahl in Konstanz 1417.

1629 wurde das Schloss vom Kloster rückgekauft.

Leider konnte ich nur durch das Tor fotografieren.

Insel Reichenau - Teil 1

Die Insel Reichenau erstreckt sich im westlichen Teil des Bodensees.

Die 430 ha große Insel ist eine liebenswerte, vom Wasser umspülte eigene Welt. Sie wurde im Jahr 2000 auf die Liste des UNESCO-Welterbes gesetzt.

Es gibt drei mittelalterliche Kirchen, die einst zum Kloster Reichenau gehörten.

Damals war die Insel ein religiöses und politisch einflussreiches Zentrum von europaweiter Bedeutung.

Die Stiftskirche St. Georg ist ein spätkarolingisches und ottonisches Kirchengebäude in Oberzell auf der Insel Reichenau. Sie wurde Ende des 9. Jahrhundert erbaut und beherbergt in ihrer unterirdischen Krypta das Haupt des Heiligen Georg.

Das Münster St. Maria und Markus in Mitterzell war die Abteikirche des Klosters Reichenau. Mit einer Holzkirche begann im Jahre 724 der Bau.

Der einfache Holzbau des Klostergründers Pirmin wurde schon nach wenigen Jahrzehnten zu klein. Noch im 8. Jahrhundert wurde er durch einen etwa 40 m langen Steinbau ersetzt. Kreuzgang und noch heute zu sehende Konventsgebäude schlossen sich nördlich des Baus an. Auch diese Bauten wurden im 9. Jahrhundert erweitert. Der Inselkonvent zählte zu der Zeit 134 Mönche.

Im Jahr 1757 wurde das Kloster aufgelöst. Die Fuggerschen "neuen" Konventsgebäude dienen heute als Pfarrhaus und Sitz der Gemeindeverwaltung. Im dazugehörigen weitläufigen Keller keltert der Winzerverein den Reichenauer Wein.

Der westliche Teil der Kirche ist dem Evangelisten Markus geweiht, dessen Gebeine in der Schatzkammer aufbewahrt werden und zu den Feiertagen bei der Prozession präsentiert werden. In dieser Schatzkammer sind weitere zahlreiche Reliquienschreine und Kultgegenstände aus dem 5.-18. Jahrhundert zu sehen.

Der rote, barocke Heilig-Blut-Altar ist besonders auffällig. In ihm befindet sich die Heilig-Blut-Reliquie welche blutgetränkte Splitter vom heiligen Kreuz enthält.

Die Schildkröten im Tierpark "Nymphea"

Heute stelle ich euch eine Schnappschildkröte (Vordergrund) und eine Buchstaben-Schmuckschildkröte (Hintergrund) vor .

Die Schnappschildkröte (Common snapping Turtle) ist eine massiv gebaute Wasserschildkröte, die eine Panzerlänge von 45 cm bei einem Gewicht von ca. 16 kg erreichenn kann. Sie lauert in stehenden oder langsam fließenden Gewässern auf diverse Beutetiere wie Fische, Amphibien, Reptilien und Wasservögeln.

Ein Hinweisschild warnt: Vorsicht! Bissig.

Die Buchstaben-Schmuckschildkröten (Slider Turtles) sind ebenfalls Wasserschildkröten.

Sie sind Allesfresser und ernähren sich von tierischer und pflanzlicher Kost.

Und hier zeige ich noch ein paar sonnen- und liebeshungrige Schildkröten.

Im Tierpark

Es wurde mal wieder Zeit, den Tierpark "Nymphea" zu besuchen.

Leider waren einige Tiere noch im Winterquartier, aber mit der Kamera ausgerüstet findet man immer wieder interessante Motive.

Afrikanische Zwergziegen

Wie der Name schon verrät sind diese nicht die größten Rassevertreter.

Diese Tiere sollen eine Widerristhöhe von unter 50 Zentimetern erreichen.

Dieser Kakadu hing nicht nur am Gitter, sondern auch irgendwie an mir. Da wo ich hinging, folgte er mir.

Er hat mir sogar seinen Namen verraten:

Coco.

So konnten wir uns angeregt unterhalten.

Nutria (Sumpfbiber)

Gehört zur Familie Stachelratten.

Sumpfbiber erreichen mit Schwanz eine Gesamlänge von 100 - 110 cm bei einem Gewicht von 8 - 10 kg.

Auffällig bei den erwachsenen Tieren sind die orangefarbenen Nagezähne. Diese sntstehen durch Eiseneinlagerungen.

Weitere Fotos von diesem Tierpark kann ich euch hier zeigen.

Sühnekreuz

Wie ihr sicher schon gemerkt habt, halte ich immer die Augen offen, wenn es um Kleindenkmale geht.

Nun kann ich ein weiteres Sühnekreuz vorstellen. Es steht in Aichwald, Ortsteil Aichelberg rechts vor dem Eingang des Kirchhofes der Pfarrkirche "Zu unserer lieben Frau".

Der Sage nach wurde ein Königsbote an dieser Stelle erschlagen.

Als das Kreuz für den Getöteten errichtet worden war, wuchs daran ein Rosenstrauch empor zum Zeichen dafür, dass der Tote die ewige Seligkeit erlangt habe.

Auf dem Campingplatz

Knoblauchbrötchen aus der Pfanne

Heute habe ich mal wieder ein Rezept ausprobiert.

Die Brötchen sind fluffig und schmecken sehr gut. Ich werde sie künftig zu unseren Garnelen servieren.

Sicher seid Ihr neugierig auf das Rezept.

Bitteschön:

50 g Butter mit 4 fein gehackten Zehen Knoblauch in einer gusseisernen Pfanne mit geringer Hitze zergehen lassen und danach die Pfanne vom Herd nehmen.

20 Min. ziehen lassen.

In der Zwischenzeit den Teig kneten:

Dazu nehme ich 390 g Weizenmehl Type 550

200 ml lauwarme Milch

5 g Salz

15 g frische Hefe

10 g Zucker

1 Ei

Alles zusammen erst 5 Min. auf Stufe 1, nach weitere 5 Min, auf Stufe 2 kneten. Der Teig muss sich von der Schüssel lösen.

Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen und 10 Minuten ruhen lassen.

Den Ofen auf 180° C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Den Teig in 9 Teile aufteilen und zu Kugeln formen. Mit etwas Abstand in die noch warme Gusseisenpfanne legen.

Im vorgeheizten Backofen 25 bis 30 Minuten goldbraun backen.

Licht und Schatten

Licht und Schatten muss es geben,

soll das Bild vollendet sein,

wechseln müssen drum im Leben

tiefe Nacht und Sonnenschein.

Johann Ludwig Uhland

FROHE OSTERN

Es ist das Osterfest alljährlich

für den Hasen recht beschwerlich.

(Wilhelm Busch)

Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest.

... ich kann es einfach nicht lassen und verweise auf den

schönsten Osterbrunnen im Ostalbkreis

Der höchste Backsteinturm der Welt

Die Stiftsbasilika St. Martin in Landshut hat den höchsten Backsteinturm der Welt.

Er misst eine Höhe von 130,6 Metern.

Aufgrund ihrer Ausmaße und ihrer eindrucksvollen Raumwirkung zählt die Kirche zu den bedeutendsten Sakralbauten Süddeutschlands.

Die Höhe des Innenraums beträgt 29 Meter.

Das Gewölbe wird von extrem schlanken Pfeilern getragen.

Es wurde von 1389 bis zum Jahr 1500 an dieser eindrucksvollen Kirche gebaut. Sie gilt als Hauptwerk des Meisters Hans von Burghausen.

Leider war die Kirche außen und innen eingerüstet und ich konnte nicht viel fotogrqafieren. Ein ausgesprochenes Pech, denn diese Basilika hat einiges zu bieten.

Fassaden, Teil 6 - Heute in Landshut

Noch nie habe ich eine Stadt gesehen, die so viele Häuser mit bunten Fassaden zu bieten hat wie in Landshut.

Da ist zum Beispiel das imposante Rathaus.

Es steht mitten in der historischen Altstadt und besteht aus drei gotischen Giebelhäusern, die durch eine neugotische (1861) Fassade miteinander verbunden sind.

Der Rat erwarb im Jahr 1380 das mittlere Haus. In diesem befindet sich der Prunksaal.

1450 wurde das linke, äußere Gebäude angekauft, wo sich Büroräume und das Amt für Marketing und Tourismus befindet.

Weitere 50 Jahre später wurde das rechte Gebäude dazu erworben.

Das ehemalige Landschaftshaus, die "Alte Post" steht an der Stelle von drei ehemaligen Bürgerhäusern.

Die Fassade wurde im Jahr 1599 von Hans Georg Knauf nach einem Entwurf von Hans Pachmayr bemalt.

Zwischen den Fenstern kann man Fürstenfiguren erkennen, die wichtigsten Persönlichkeiten des Hauses Wittelsbach, auch Symbole der vier Weltreiche.

Unterwegs in Unterboihingen

Im Wendlinger Stadtteil Unterboihingen steht ein Schlösschen inmitten eines idyllischen Parks, der von einer alten Schlossmauer umgeben ist.

Ursprünglich war es vermutlich ein Wasserschloss.

Das Anwesen erwarb 1739 Wilhelm Ludwig Thumb von Neuburg. Es ist heute noch im Besitz der Familie.

Die Hirnholz-Kapelle (Friedhofskapelle)

Man vermutet, dass die Kapelle vor dem Jahr 1100 gebaut wurde. Dafür sprechen die Grundmauern des Turms.

Das Jakobskirchle in Unterboihingen-Bodelshofen

Die kleine Kirche stammt aus dem Jahr 1275.

Durch ihre besonderen vier Glasfenster ist die Kirche bekannt, die der Künstler und Glasmaler Hans-Gottfried von Stockhausen schuf.

Neben der Kirche steht das Backhäusle von Bodelshofen.

Es wurde 1990 auf Initiative des Bürgervereins Wendlingen e.V. wiedererrichtet.

Ich fand es sehr schade, dass das Schloss nicht von innen besichtigt werden konnte und die Kapelle und das Jakobskirchle verschlossen waren. Besonders hätten mich die Glasfenster interessiert.

Yarn bombing

Was ich hier zeige, ist kein Vergleich zu dem, was Magda Sayeg geschaffen hat.

Ich finde das eine wunderbare Idee, seine Kreativität auszuleben und vieles mit bunten Farben aufzuhübschen.

Rezept für den Quarkreisauflauf

Auf Wunsch verrate ich gerne das Rezept für den Quarkreisauflauf.

Einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn ich die Seite vom Buch nur abfotografieren könnte. Aber Ihr seht ja, was dabei herauskommt. Im Laufe der Jahre habe ich darin viel herumgekritzelt, dass ich schon selber nicht mehr klargekommen bin.

Das Rezept kann ich aber mittlerweile auswendig,

es ist wirklich ganz einfach.

Es für 4 Personen.

250 g Milchreis wird in 1 Liter Milch zu einem dicken Brei gekocht.

1-2 EL Butter und 100-120 g Zucker werden beigegeben und mitgekocht.

Der dickgekochte Milchreis kommt dann in eine Schüssel und wird mit

500 g Quark (ich nehme 20%igen), 3 Eigelben, Nüssen, Sultaninen, Zitronenschale (oder Vanillzucker) verrührt.

Zum Schluss wird dann der Eischnee vorsichtig daruntergezogen.

Das Ganze kommt in eine gefettete Auflaufform und bei 200° Ober-/Unterhitze oder 180° Umluft etwa ½ Stunde in den vorgeheizten Backofen. (Die

Zeitangabe im Kochbuch ist viel zu lang.)

Quarkreisauflauf . . .

. . . ein altes Rezept aus meinem Schulkochbuch aus den 1960er Jahren.

Unzählige Male stand dieser Auflauf schon auf unserem Tisch. Und er schmeckt immer wieder lecker.

Aber an den Koch-Unterricht in der Schule erinnere ich mich gar nicht gerne. Damals hatte ich überhaupt kein Interesse am Kochen. Gelernt habe ich dabei nichts, es wurde (ich gestehe) nur Blödsinn gemacht.

Wirtshausschilder

Ratsam ist und bleibt es immer

Für ein junges Frauenzimmer,

Einen Mann sich zu erwählen

und womöglich zu vermählen.

Erstens: will es so der Brauch.

Zweitens: will man's selber auch.

Drittens: man bedarf der Leitung

Und der männlichen Begleitung;

Weil bekanntlich manche Sachen,

Welche große Freude machen,

Mädchen nicht allein verstehn;

Als da ist: ins Wirtshaus gehn.

(Wilhelm Busch)

Wenn Bäume erzählen

Ich wurde als Sommerlinde um 1400 gepflanzt und stehe im Garten des Unteren Schlosses in Alfdorf.

Mein mächtiger Stamm hat einen Umfang von 11,5 Meter, gemessen in einer Höhe von über einem Meter.

Bei meiner Größe von etwa 21 Meter habe ich einen Kronendurchmesser von etwa 24 Meter.

In meinen über 600 Jahren habe ich viel erlebt und durchgemacht. Zum Beispiel bin ich bei einem mächtigen Gewitter im Jahr 1884 durch einen Blitzeinschlag auseinandergebrochen. Damals war ich 34 m hoch.

Und 24 Jahre später bin ich oberhalb des unteren Astkranzes ausgebrannt.

Zum Glück habe ich das alles überlebt und konnte mich wieder einigermaßen erholen.

Ja, das Alter macht mir und vor allem meinem Stamm ober besser gesagt meinen mittlerweile vier Stämmen zu schaffen. Deshalb werde ich mit Eichenbalken gestützt.

Im Jahr 1908 habe ich Gesellschaft bekommen. Es wurde in die Mitte meines abgestützten Baumkranzes eine junge Linde gesetzt, eine Winterlinde.

Heute bin ich stolz, ein Naturdenkmal zu sein.

Weitere Baumgeschichten könnt Ihr hier nachlesen.

Fassaden - Teil 5

Die Peterskirche in Weilheim/Teck

Bundespräsident Theodor Heuss suchte die Peterskirche mehrmals auf. Von seinem letzten Besuch im Jahr 1955 stammt der liebevolle Ausdruck "mein schwäbisches Wieskirchle"

Die Vorgängerkirche war eine dreischiffige, aus Stein erbaute Basilika. 1089 begann der Bau der romanischen Peterskirche, die Bertold II., der erste Herzog „von Zähringen“, gestiftet hat und die von seinem Bruder Gebhard, damals Bischof von Konstanz, geweiht wurde.

1093 war die Gründung des in Weilheim vorgesehenen Klosters in St. Peter im Schwarzwald mit Mönchen der Weilheimer Probstei.

Im Jahr 1489 wurde mit dem Bau der spätgotischen Hallenkirche begonnen im Auftrag des Klosters St. Peter. Graf Eberhard im Bart stellte die Baumeister zur Verfügung.

1765 wurde der Turm erhöht. Die Turmhöhe beträgt 36 Meter

1795 fertigt der Weilheimer Andreas Goll die Orgel an, die heute die wertvollste Denkmalorgel im Kreis Esslingen ist.

1982 bis 1985 wurde das Innere der Kirche renoviert.

An der Außenseite der Kirche, vor allem an den Portalen kann man viele Wetzrillen sehen. Sie haben vermutlich einen abergläubischen Hintergrund und könnten zur Gewinnung von Steinstaub gedient haben, der, in Getränke vermischt, gegen allerlei Krankheiten helfen sollte.

Wer die Peterskirche zum ersten Mal betritt, ist überrascht, in einer evangelischen Kirche einen solchen Bilderreichtum vorzufinden.

Das Stifterbild im Chor zeigt Berthold II. als Stifter der Kirche von 1089.

Das Modell auf seinen Händen belegt, dass der Künstler um 1520 keine genaue Vorstellung vom Aussehen der romanischen Kirche mehr hatte.

Das monumentale Wandbild vom Jüngsten Gericht schuf Thomas Schick d. Ä. im Jahr 1499. Die reformatorische Ausmalung hat sich bie heute gut erhalten.

In der Mitte der richtende Christus.

Zu seiner Rechten der Zug der Seligen in den Himmel.

Zu seiner Linken, der Höllenrachen. Das aufgerissene Maul des Tieres zieht seit über 500 Jahren die Blicke auf sich.

Die Barock-Orgel von Johann Andreas Goll (1795) gilt als eine der bedeutendsten Denkmalorgeln der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Überaus filigran und farbenprächtig durchspannen Netz- und Sterngewölbe die dreischiffige Hallenkirche mit 19 Schlusssteinen.

Bei einem Stadtrundgang durch Weilheim im Jahr 2016 war ich ebenfalls beeindruckt von weiteren

Sehenswürdigkeiten.

Prieuré de Serrabone

Auf unserer Rückfahrt von unserer Tagesausfahrt nach Rennes-le-Château zu unserem Urlaubsort Roses (Katalonien) machten wir noch einen Abstecher zur Prieuré de Serrabone.

Es war reine Neugier, was uns da wohl erwarten wird.

Nach einer langen, serpentinenreicher Anfahrt kamen wir oben an.

Das war im Jahr 2008.

Serrabone (auf Katalanisch Serrabona = „Guter Berg“) ist ein ehemaliges, im Jahr 1082 gegründetes Priorat im französischen Département Pyrénées-Orientales, etwa 40 km südwestlich von Perpignan.

Die Kirche liegt mit wenigen Überresten der gleichnamigen Siedlung Boule-d’Amont im Massif des Aspres (‚felsenreich‘) über der Schlucht des Flusses Boulès in 600 Metern Höhe.

Oben angekommen, bewunderten wir zunächst einmal die herrliche Aussicht.

Jedoch waren wir sehr enttäuscht, als wir merkten, dass die Kirche verschlossen war.

Als ich zuhause z. B. bei Wikipedia die Bilder vom Inneren der Kirche sah, wurde mir erst bewusst, was uns entgangen ist.

Dennoch war ich sehr beeindruckt von den interessanten Kapitellen an Nord-Portal:

Portalkapitell links: Thronender Christus

Das linke Kapitell wird in den Quellen als Thronender Christus gedeutet. Dieser sitzt auf der Kapitellecke frontal zum Betrachter in recht kräftiger gedrungener Gestalt, mit nur angedeuteten Armen, um der enorm großen segnenden Hand und dem Buch des Lebens, dass er in der Linken hält, so viel der Platz eben zulässt. Er ist mit einem Chorhemd und einer bis zu den Knien fallenden Stola bekleidet und wird flankiert von Weihrauchfässer schwenkenden Engeln mit pausbäckigen Gesichtern, deren Frisur von einem tiefen Scheitel geteilt wird. Ihre Körper werden jeweils von gekreuzten Flügelpaaren verhüllt. Im oberen Hintergrund sieht man je ein weiteres gekreuztes Flügelpaar, das mit einem Pfauenauge dekoriert ist.

Portalkapitell rechts: Löwe(n)

Das rechte Kapitell zeigt auf seiner Ecke in mittlerer Höhe den frontal zum Betrachter gerichteten Kopf eines Löwen mit einer langhaarigen Mähne und weit aufgerissenem Maul auf einem gemeinsamen Vorderkörper mit zwei Vorderläufen. Zu beiden Seiten dehnt sich hinter dem Vorderkörper jeweils der weitere Körper des Löwen mit zwei Hinterbeinen aus, deren Schwanz sich um den Körper wickelt und am Ende eine Quaste aufweist. Der Untergrund, auf dem die sechs Löwenbeine stehen, zeigt eine rillenförmige schräg nach hinten aufsteigende Struktur. Dies ist ein typisches Merkmal für die Werkstatt, die die Skulpturen von Serrabone geschaffen hat.

Das Motiv des Löwen findet sich in der ganzen Skulptur des Priorats vielfältig wieder. Die Quellen sprechen fast immer von zwei Löwen mit einem gemeinsamen Kopf. Es heißt auch: „paarweise dargestellte Tier habe jeweils nur einen Kopf“. Vielleicht soll aber nur ein Löwe dargestellt sein, der aus jeder Blickrichtung vollständig sichtbar ist.

Die Skulptur des Kapitells zeigt auf den beiden Seiten aber noch weiteres. Hinter dem Körper des oder der Löwen steigen jeweils zwei pflanzliche Ranken seitwärts auf und unterstützen die Kapitellecken mit ihren spiralförmig aufgerollten Enden. Zwischen diesen zeigen sich jeweils ein menschlicher Kopf mit jüngeren Zügen, die wie Atlanten die Kämpferplatte des Kapitells unterstützen. Zwischen den äußeren Spiralen und dem Hinterteil des Löwen zeigt sich jeweils noch ein Kopf, aber der eines Tieres, vielleicht der eines jungen Löwen.

Quelle: Wilkipedia

... und hier ist noch ein sehr interessanter Link

Steinbrücken in Katalonien

Die spanische Stadt Besalú am Fuße der Pyrenäen ist geprägt von der Pont de Besalú.

Sie wurde um 1315 errichtet und führt über den Fluss Fluvià.

Seit 1949 ist die Brücke ein geschütztes Baudenkmal.

Die nur für Fußgänger benutzbare Brücke besteht aus drei Abschnitten, die zusammen von acht Bögen aus Quadersteinen getragen werden. Die Bögen haben unterschiedliche Spannweiten und stützen sich auf Felsen im Flussbett. An der Stadtseite sichert ein Tor den Zugang zur Stadt.

Quelle Wikipedia.

Weitere Bilder von Besalú habe ich in meiner Fotogalerie eingestellt.

Eine weitere Steinbrücke möchte ich euch nicht vorenthalten und zwar

die Brücke Pont Nou in Camprodon.

Sie führt über den Fluss Ter und liegt mitten im Stadtkern.

Inschriften auf beiden Seiten der Brücke weisen auf das 16. Und 17. Jahrhundert hin.

Mit Ausnahme des oben Tors ist der Bau der Brücke jedoch auf das ausgehende 18. Jahrhundert zu datieren.

Das Bauwerk erhielt den Namen Pont Nou (neue Brücke) ganz sicher deswegen, weil es zuvor eine andere Brücke hier gab, die als Pont Vell (alte Brücke) bezeichnet wurde.

Bänklefimmel

Diese Bank hat mir gefallen,

deshalb zeige ich sie euch allen.

Bernhards Bankenfimmel hat's mir angetan

deshalb schließe ich mich diesem Fimmel an.

Bernhard, damit muss du nun leben.

Bei mir wird's künftig den Bänklefimmel geben.

ROSTalgie # 5

Rostige Köpfe

im Park vom Schloss Winnental

Der Redewendung nach sagt man "Nägel mit Köpfen". -

Doch hier ist es umgekehrt:

Das sind Köpfe mit Nägeln.

Dieses Rezept . . .

. . . habe ich vor etwa 25 Jahren von meiner damaligen Kollegin bekommen. Seither lag es abgeheftet in meinem Ordner.

Sie hatte diese Champignon-Käsetorte damals zu ihrer Abschiedsfeier mitgebracht und ich war hell begeistert. Eigentlich würde ich sagen, es ist eher eine Quiche, aber egal - hauptsache sie schmeckt.

Und das tut sie.

Fassaden - Teil 3

In der ehemaligen kurfürstlichen Regierungskanzlei in Amberg ist heute das Landgericht untergebracht.

Der Bau wurde im Auftrag von Kurfürst Friedrich II. 1544 begonnen und dürfte bereits im Jahr 1547 fertiggestellt worden sein.

Aufmerksamkeit zieht vor allem ein zweigeschossiger Erker über dem Portal auf sich. In den Fensterbrüstungen sind im ersten Stock die Wappen der Kurpfalz und des Königreichs Dänemark, im zweiten die Porträts Friedrichs II. und seiner Gemahlin Dorothea von Dänemark angebracht.

(Quelle: Wikipedia)

Grund zum Feiern

Heut gibt's was zu feiern, und das wollen wir auch tun

bei Kaffee oder Tee.

Denn dreizehn Jahre gibt es nun:

we we we Punkt SchlossSpross Punkt de e.

Stets hat es Spaß gemacht zu schreiben;

ich danke euch für jeden Kommentar.

Wäre schön, wenn es würde so bleiben

in der Zukunft, Jahr für Jahr.

Gleichzeitig bedanke ich mich bei euch für die guten Wünsche zu meinem Geburtstag, den ich gestern feiern durfte.

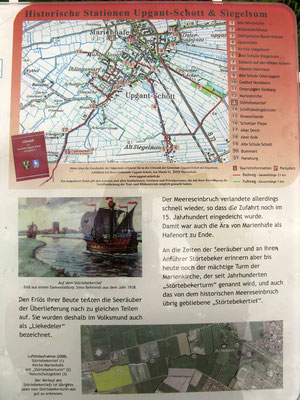

Auf den Spuren von Klaus Störtebeker

In Marienhafe befindet sich der geheimnisvolle Störtebekerturm.

Die Geschichte erzählt, dass der Pirat Störtebeker Ende des 14. Jahrhunderts hier Zuflucht suchte.

Im 1. Stock des Turms existiert heute das Störtebekerzimmer, in dem er wohnte.

Die Geschichte des Piraten ist hier nachzulesen.

Dieses Kirchenmuseum ist eine besondere Attraktion in Marienhafe. Die Ausstellung zeigt u. a. Überreste eines Sandsteinfrieses und Fragmente von Skulpturen, die einst den Außenbereich der Kirche schmückten.

Treten wir ein ins Museum:

Und jetzt besteigen wir den 32 m hohen Turm und werden mit einem herrlichen Rundblick über Ostfriesland belohnt.

Die St. Marien-Kirche war ursprünglich eine dreischiffige Basilika mit Querschiff und sechsgeschossigem Turm. Sie galt früher als größte Kirche Ostfrieslands.

1829 wurde der Bau bis auf das Mittelschiff abgerissen, wobei auch ein 250 Meter langer und aus 124 Einzelbildern bestehender Sandsteinfries, der sich unmittelbar unter dem Dach befand, zerstört wurde. Der nunmehr auf vier Stockwerke reduzierte Turm war einst ein bedeutendes Seezeichen. Noch nahezu vollständig erhalten ist die bedeutende Orgel, die Gerhard von Holy 1713 vollendete. (Quelle Wikipedia)

Noch ein kleiner Spaziergang um Marienhafe gefällig?

Fassaden - Teil 2

In Esens (Ostfriesland) steht das "Puppenhaus". So wird es liebevoll genannt.

Mit den sechs Alabaster-Figuren in der Außenwand bildet dieses Haus eine Besonderheit.

Die Originale gehörten zum einstigen Grab der 1586 gestorbenen Gräfin Walpurgis in der St. Magnus-Kirche.

Beim Abbruch des Sarkophags waren die Sandstein-Karyatiden, die sechs Tugenden darstellen, in die Mauernischen gesetzt worden.

Unterwegs in Dornum

In unserem Urlaub in Ostfriesland im Jahr 2012 machten wir einen Abstecher nach Dornum.

Die Gemeinde gehört zum Landkreis Aurich und hat einige interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten wie zum Beispiel das barocke Wasserschloss, das ich euch schon vorstellte.

Ein besonderer Besuchermagnet ist die Bartholomäuskirche.

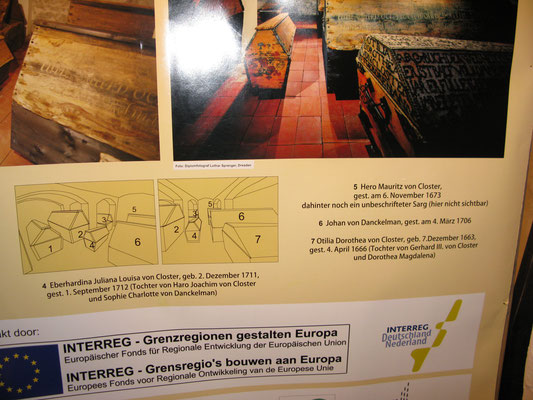

Die Familie Closter, die über 200 Jahre in Dornum residierte, hat das Innere der Kirche gestiftet wie zum Beispiel die prachtvolle barocke Kanzel, der Hochaltar und Priechen (Sitzplätze der höheren Stände).

Die 1997/1998 renovierte Orgel ist das Prunkstück der Kirche. Sie ist die zweitgrößte historische Orgel Ostfrieslands und als „Instrument von Europäischer Bedeutung“ eingestuft.

Unter der Kirche befindet sich die Gruft mit den Gebeinen ostfriesischer Häuptlinge.

Seit der Renovierung im Jahr 2011 sind dort acht prächtige Särge (statt ursprünglich 12 Särgen) aus dem 17. Jahrh. durch eine Glastür zu sehen. Auch ein Kindersarg des Kindes von Eberhardina von Closter ist dabei.

Es gibt mehrere Kirchen in Dornum, die alle auf Warften (5 – 8 m hohe künstlich aufgeschüttete Erdhügel) gebaut wurden. Bei Sturmflut waren diese Kirchen somit Zufluchtsorte für Mensch und Tier.

Die technischen Möglichkeiten waren damals jedoch beschränkt, so konnte der aufgeschüttete Untergrund nur unzureichend verdichtet werden. Aus diesem Grund ging man dazu über, Kirchenschiff und Glockenturm in größerem Abstand voneinander getrennt zu errichten. Wenn ein Gebäude absinkt, so konnte eine Destabilisierung des anderen Gebäudes weitgehend vermieden werden.

Aus dem Glockenhaus neben der Kirche erklingt noch heute die berühmteste der drei hier hängenden Glocken: die um 1200 gegossene "Johanna".

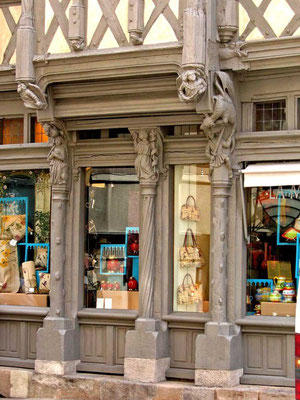

Fassaden - Teil 1

In unserem Urlaub 2007 an der Loire besuchten wir auch die Stadt Angers mit dem mächtigen Schloss und der Kathedrale.

Gleich hinter der Kathedrale befindet sich das bekannteste Fachwerkhaus dieser Stadt, das Haus Adam.

Es stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Fassade ist geschmückt mit zahlreichen kunstvollen Schnitzereien aus Holz.

Sagen-hafter Ailenbergturm

Dieser Turm nimmt in den Sagen rund um Esslingen eine große Rolle ein. Es gibt untereschiedliche Sagen um diesen Turm, die bekannteste ist die vom Mädchen von Esslingen:

Die Stadt Esslingen wurde im Franzosenkrieg (1688-1697) vom General Melac belagert. Er erfuhr von dem schönen Mädchen Margareta, die er unbedingt haben wollte. Er würde die Stadt niederbrennen, wenn er sie nicht bekommt.

Daraufhin ging Margareta zu ihm und sagte, dass sie ihn in einem Turm in den Weinbergen treffen wolle. Zuerst aber möchte sie sich von ihren Eltern verabschieden. Dort lieh sie sich einen Dolch.

Vor dem Turm wartete Melac auf das Mädchen, endlich kam sie und trat in den Turm. Als sie Melac an sich ziehen wollte, zog sie den Dolch aus dem Kleid

und stach zu. Sie wollte den Dolch in Melac's Herz stechen, aber er trug einen Brustpanzer unter der Kleidung. Daraufhin nahm er den Dolch aus ihrer Hand und stach ihn in ihr

Herz.

Hier könnt Ihr noch mehr erfahren.

Auch ich war unterwegs zu diesem Turm. Zwar hatte ich kein Rendevous und keinen Dolch dabei. Aber zum Glück meine Kamera, damit ich ein paar Fotos zeigen kann.

Herumgegeistert und das Foto verdreht

Im August 2013 besuchte ich in Rechtenstein die Geisterhöhle.

Von außen erinnerte sie mich gleich an das quasimodo-ähnliche Gesicht.

Ich habe da noch ein bisschen nachgeholfen und das Foto verdreht. Das richtige Foto seht ihr in der nachfolgenden Fotogalerie, wo man das 6 m hohe Eingangsportal der Geisterhöhle erkennen kann.

Ich stieg die steilen Stufen hoch, um da drin herumzugeistern.

Von hier oben hatte ich einen herrlichen Ausblick ins Tal und zur Donau.

Woher kommt wohl der Name?

Wahrscheinlich war es so, dass in früherer Zeit Höhlen von den Menschen als rätselhafte Orte empfunden wurden, in denen dunkle Mächte und böse Geister in Unwesen trieben.

Es wurden Knochenreste vom Höhlenbär und Rentier, aber keine Werkzeuge aus der Steinzeit gefunden. So ist nicht sicher, dass Steinzeitjäger die Höhle benutzt haben.

Auf menschliche Spuren stieß man aber in der Römerzeit, weil römische Scherben und eine Münze dies bezeugen.

Zum Schutz der Fledermäuse ist die Höhle im Winter geschlossen.

Christrosen auf meinem Balkon

Die Christrose (Helleborus niger) ist ein Hahnenfußgewächs. Sie wurde früher in der Volksmedizin gegen unterschiedliche Beschwerden eingesetzt.

Man nennt sie auch Schwarze Nieswurz.

Diesmal freue ich mich ganz besonders über die Blütenpracht.

Bei diesen milden Temperaturen wird sie sogar von Bienen besucht.