Stadtrundgang in Nürnberg, die Kirchen

Frauenkirche

Die gotische Frauenkirche an der Ostseite des Hauptmarktes gehört zu den drei bedeutendsten Kirchen Nürnbergs.

Weltberühmt sind ihr Balkon, auf dem alljährlich der Christkindlesmarkt eröffnet wird, sowie die Kunstuhr mit dem Männleinlaufen.

Jeden Mittag um 12 Uhr huldigen die sieben zur Kaiserwahl berechtigten Kurfürsten dem römisch-deutschen Kaiser Karl IV.

Karl IV. stiftete die Frauenkirche in Nürnberg im Jahr 1355 als kaiserliche Hofkapelle. Die Reichsinsignien wie Kaiserkrone, Mantel und Zepter sollten dort aufbewahrt werden. Dazu kam es nie, doch in der Frauenkirche wurden die Reichsinsignien der Öffentlichkeit anlässlich der Taufe des Thronfolgers Wenzel 1361 erstmals gezeigt.

Männleinlaufen

Mit diesem Begriff bezeichnet der Volksmund die Kunstuhr mit dem Umlauf von Figuren am Westgiebel der Kirche, welche beim Vollschlag mittags zwölf Uhr durch einen Mechanismus in Tätigkeit gesetzt wird und die sieben Kurfürsten zu einem huldigenden Rundgang dreimal um den Kaiser schickt.

Im Jahr 1509 wurde die Astronomische Uhr fertiggestellt.

Lorenzkirche

Die Kirche ist sowohl innen als auch außen ein Kunstwerk. Sie zählt zu den schönsten gotischen Sakralbauten in Deutschland und beherbergt zahlreiche Meisterwerke verschiedener Künstler. Begonnen wurde mit dem Bau um 1270.

Die Westfassade stammt etwa aus dem Jahr 1350, was ein Wappen Karl IV. und seiner Gemahlin Anna von Schweidnitz belegt.

Die Seitenschiffe wurden bis 1477 erweitert.

"Engelsgruß"

Spätgotische Kunst (1517-1518) weist der im Chor aufgehängte „Engelsgruß“ auf. Er zeigt übermannsgroße vergoldete Lindenholz-Figuren, die Maria und Gabriel bei der Verkündung dar, umgeben von einem Kranz aus 55 goldenen Rosen.

Darüber thront der segnende Gottvater.

Die 11 Glasmalereien des Ostchores stehen in Zusammenhang mit dem Bau des spätgotischen, 1477 fertiggestellten Hallenchores. Das mittlere Chorhauptfenster stiftete 1476 Kaiser Friedrich III., bei den Fenstern rechts und links davon handelt es sich um Stiftungen der beiden Pfarrer von St. Lorenz.

Die weiteren Fenster waren für Stiftungen Nürnberger Patrizierfamilien vorbehalten.

Sebalduskirche

Hier hat der Nürnberger Stadtpatron St. Sebald seine letzte Ruhestätte in einem Schrein von außergewöhnlicher Schönheit gefunden.

Leider war die Kirche verschlossen, somit kann leider keine Innenaufnahmen zeigen. Deshalb der Link von Wikipedia.

Stadtrundgang in Nürnberg, An der Pegnitz

Eines der bekanntesten Bilder von Nürnberg ist das

Heilig-Geist-Spital

Konrad Groß war einer der reichsten Patrizier der Freien Reichstadt Nürnberg.

Er stiftete mit dem Heilig-Geist-Spital das seinerzeit größte Spital in Nürnberg. Es bot Platz für 200 Kranke.

Zusammen mit einer Kirche wurde es in den Jahren 1332 und 1339 errichtet. Dazu kam 1420 die Allerheiligenkapelle.

1944 brannte das gesamte Areal bis auf die Grundmauern nieder, wurde aber in den Jahren 1951 bis 1953 bis auf die Heilig-Geist-Kirche rekonstruiert.

Heute beherbergt das Spital ein Seniorenstift.

Der Weinstadel mit dem Wasserturm in der Nürnberger Altstadt bezaubert mit seinem romantischen Flair.

Aber im Mittelalter war diese Gegend aufgrund der direkten Nachbarschaft zu Leprakranken und dem reichsstädtischen Henker kein bevorzugtes Wohnviertel.

Der Weinstadel ist mit seinen 48 Metern eines der größten Fachwerkhäuser Deutschlands. Das Haus wurde in den Jahren 1446 bis 1448 erbaut.

Ab dem 16. Jahrhundert lebten darin Handwerker, arme Familien und Kranke und seit 1571 lagerte die Reichsstadt Nürnberg im Erdgeschoss einen Teil ihrer Weinvorräte. Heute ist das Innere des Weinstadels modern umgebaut und beherbergt ein Studentenwohnheim mit eigener Mensa.

Die dreijochige Maxbrücke gilt als älteste Steinbrücke in der Stadt.

Erbaut wurde sie durch den Rothenburger Baumeister Jakob Grimm, ihre Fertigstellung erfuhr sie im Jahr 1457. Damals wurde sie Steinerne Brücke genannt. Zu Ehren des bayerischen Königs Maximilian I. Joseph wurde die Brücke im Jahr 1810 in Maxbrücke umbenannt.

Über den Henkersteg gelangte der Henker im Mittelalter von seiner abgeschiedenen Wohnung im Henkerhaus in die Stadt. Es war ein Mann, mit dem ein ehrbarer Bürger nicht zu tun haben durfte.

Errichtet wurde der Henkersteg an seinem heutigen Platz nach dem großen Hochwasser im Jahr 1595, dem sein Vorgänger zum Opfer gefallen war.

Die Fronveste überspannt den südlichen Ausfluss der Pegnitz im Westen der Stadtmauer. Sie ist im Norden an den Schlayerturm angebaut und schließt im Süden an den ‚Westtormauer‘ genannten Teil der Stadtmauer an. Sie wurde 1824 errichtet.

Der mächtige viereckige Schlayerturm wurde 1419–1422 als quadratischer Sandsteinquaderbau mit spitzem, achtseitigem Zeltdach errichtet. Er schützte zusammen mit der Fronveste den Pegnitzausfluss. 1519 stellte man Schwächen am Fundament fest und verminderte daraufhin die Turmhöhe.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm stark beschädigt. Beim Wiederaufbau stellte man unter Verwendung zeitgenössischer Bilder die ursprüngliche Turmhöhe wieder her.

Stadtrundgang in Nürnberg, die Altstadt

Der Schöne Brunnen –

ein gotisches Juwel.

Der seit 1370 von Kaiser Karl IV. gewünschte Brunnen wurde erst im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts fertiggestellt.

Ende des 16. Jahrhunderts wurde das auch heute noch vorhandene Kunstgitter angebracht.

Anfang des 17. Jahrhunderts tauchte zum ersten Mal der „goldene“ Messingwunschring auf.

Lange Zeiten des Verfalls folgten, verursacht durch die Finanznot der späten Reichsstadt, wie durch Interessenlosigkeit der frühneuzeitlichen Jahrhunderte an der baulichen und künstlerischen

Hinterlassenschaft des Mittelalters.

Herzstück des Schönen Brunnens sind die 40 Steinfiguren, die das Geschichtswissen und den geistigen Erfahrungsraum von der Antike bis zum 14. Jahrhundert repräsentieren. In vier Figurenreihen sind die Philosophie sowie die sieben Freien Künste, die vier Evangelisten mit Vertretern der Geistlichkeit, die zur Kaiserwahl berechtigten sieben Kurfürsten gemeinsam mit neun Helden der Weltgeschichte und abschließend Moses mit sieben Propheten von unten nach oben angeordnet.

Bei den Figuren aus den Jahren von 1902 bis 1903 handelt es sich um Nachbildungen von verwitterten

Originalen aus dem späten 14. Jahrhundert.

Eine Legende besagt, dass wer einmal am goldenen Ring des Schönen Brunnens dreht, drei Wünsche erfüllt bekommt, wer dreimal dreht, kann sich über viele Kinder freuen.

Der Gänsemännchen-Brunnen

Es gibt eine Legende, in der ein Bauer seine Gänse auf dem Markt bringen möchte, um sie zu verkaufen. Der Legende nach schnatterten sie so laut, dass sie der mitleidige Bauer wieder mit nach Hause nahm.

Die Figurengruppe auf dem Gänsemännchen-Brunnen ging in die Geschichte ein.

Im 19. Jahrhundert war sogar der bayerische Märchenkönig Ludwig II. so begeisteret, dass er sich eine Kopie in seinem Schloss Hohenschwangau aufstellen ließ.

Auch Goethe ließ sich einen Abdruck des „Nürnberger Entenmanns“ anfertigen.

Auch die Weimarer und Luzerner Bürger folgten seinem Vorbild und stellten eine Kopie des Brunnens in ihren Städten auf.

Der Tugendbrunnen

stand ursprünglich auf dem Friedhof, der an der Stelle des heutigen Lorenzer Platzes lag. Er versorgte die Bürger der Lorenzer Altstadt mit Wasser.

Er verkörpert göttliche Tugenden sowie die Kardinaltugenden des Plato.

Symbolisiert wird der Glaube durch Kreuz und Kelch, die Liebe durch zwei Kinder, die Hoffnung durch einen Anker, die Tapferkeit durch einen Löwen, die Mäßigung durch einen Krug und die Geduld durch ein Lamm.

Darüber halten sechs Putten die beiden Wappen der Stadt Nürnberg.

Die siebte Tugend, Justitia, steht mit verbundenen Augen, Schwert und Waage in der Hand, sowie einem Kranich als Symbol der Wachsamkeit zu Füßen, auf der obersten Ebene.

Der Narrenschiffbrunnen

ist eine trocken aufgestellte Brunnenplastik.

Die Skulptur entstand 1984-1987.

Die 3,60 m hohe Bronzeskulptur zeigt ein Schiffchen als Metapher für die vom Untergang bedrohte Welt. Die expressiv plastisch durchgeformten und wie in Bewegung begriffenen Figuren zeigen etwa die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, Adam und seinen Mördersohn Kain als Kind, die Allegorie der Gewalt und andere Szenen aus dem Buch Brants. Die beiden umlaufenden Spruchbänder am Brunnen stellen als Appell gegen Umweltzerstörung, Krieg und Gewalt einen Bezug zur Gegenwart her.

Das Nassauer Haus steht gegenüber der Lorenzkirche.

Mit dem einzigen in Nürnberg erhaltenen Wohnturm ist es eines der wenigen Beispiele romanischer Architektur.

Es ist ein Beispiel für ein wehrfähiges mittelalterliches Turmhaus, wie es sich wohl mehrfach in der Stadt im 12. Jahrhundert als Stadtsitz von Ministerialen fand.

Es wurde im 15. Jahrhundert erhöht, da der Platz davor aufgeschüttet wurde, und im gotischen Stil umgebaut.

Das Alte Rathaus

hätte viel zu erzählen.

Sieben Jahrhunderte lang war es immer wieder Schauplatz der Nürnberger, aber auch der deutschen Geschichte und zugleich Zeuge tragischer menschlicher Schicksale. Während oben im historischen Rathaussaal Kaiser und Könige festliche Empfänge abhielten, warteten tief unten in den Lochgefängnissen die Untersuchungsgefangenen auf ihre Gerichtsverhandlung oder die Vollstreckung ihres Urteils.

Das größte Nürnberger Ensemble alter Handwerkerhäuser befindet sich in der Weißgerberstraße.

Diese überwiegend mit Fachwerk versehenen historischen Bürgerhäuser zeugen vom Wohlstand, den das Lederhandwerk mit sich brachte. Hier haben mehr als zwanzig Häuser den 2. Weltkrieg unbeschadet überstanden.

Glücklicherweise fehlen jedoch heute die beißenden Gerüche, die untrennbar mit der Lederherstellung verbunden waren. Die Weißgerber verarbeiteten Tierhäute von Kälbern, Schafen oder Ziegen mit Hilfe von Alaun und Salz zu feinem, hellem Leder, das an der naheliegenden Stadtmauer getrocknet wurde.

Stadtrundgang in Nürnberg, die Kaiserburg

Über der fränkischen Stadt thront die Kaiserburg, das Wahrzeichen von Nürnberg.

Sie wurde von den Staufern errichtet.

Baugeschichtlich lassen sich drei Phasen in zwei Hauptstilen unterscheiden:

>>> In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts die salische Königsburg im romanischen Stil.

>>> Um 1200 die staufische Kaiserburg im romanischen Stil.

>>> Im 15. Jahrhundert die Umbauten des Palas und städtische Bauten im gotischen Stil.

Hier residierten zeitweise von 1050 bis 1571 alle römisch-deutschen Kaiser.

Mehr bei Wikipedia

Herausragend ist der Sinwellturm, der weithin sichtbare historische Rundturm in der Vorburg. Er wurde im späten 13. Jahrhundert erbaut und diente als Bergfried Wehr- und Statuszwecken.

Namensgebend für den 41 Meter hohen Turm ist seine zylindrische Form.

Im Mittelhochdeutschen bedeutet „sinwell“ etwa „gewaltig rund“.

Bei Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten in den 1560er Jahren wurde der Spitzhelm mit vier Erkern durch ein weiteres Geschoss sowie ein Zeltdach mit Renaissancehelm ersetzt.

Der Heidenturm und die doppelgeschössige Kaiserkapelle wurden wohl noch zu Lebzeiten Kaiser Barbarossas fertiggestellt.

Im nächsten Teil sind wir in der Altstadt unterwegs.

Übrigens "Nürnberg" heißt auf fränkisch "Närnberch"

Ärger beim Einkaufen

Mir platzt der Kragen!

Kann oder besser darf das sein, dass man an der Kasse einen teuren Preis zahlt als auf dem Preisschild steht?

Schon mehrmals ist es vorgekommen, dass ich bei einem bestimmten Discounter auf die gleiche Weise abgezockt wurde.

Nur zwei Beispiele:

Beispiel vor ein paar Tagen: Ich kaufte Himbeeren, die besonders preisgünstig angeboten wurden für 1,45 € und legte gleich 3 Schalen in den Einkaufswagen. Erst zuhause merkte ich, dass mir pro Schale 3,33 € (!) verrechnet wurden. Am nächsten Tag reklamierte ich dies. Mir wurde gesagt, dass ich eine App für den niedrigeren Preis hätte haben sollen... Hinweis: Es war auf dem Preisschild nichts von einer App vermerkt!

Beispiel heute: Es gab Blumenkohl zu 1,89 €, den ich ebenfalls in den Einkaufswagen legte. An der Kasse wurde 2,39 € eingetippt. Hier reagierte ich gleich und sagte, dass auf dem Preisschild 1,89 € steht. Wieder wurde auf die App hingewiesen und wieder sagte ich - meinen Ärger konnte ich nicht verbergen - dass auf dem Preisschild keine Angaben zur App gemacht wurden. Ich beschloss, den Blumenkohl dazulassen, worauf mir denn die Kassiererin nun doch 1,89 € berechnet hat.

So, das musste ich jetzt loswerden.

Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht?

Brunnengalerie # 5

Der Wimmelbrunnen

Der Brunnen stammt aus dem Jahr 1898. Er wurde damals der Gemeinde Hardheim „zu bleibendem Eigentum“ übergeben; die Gemeinde übernahm dafür „den Schutz der Brunnenanlage auf alle Zeit“.

Der Chef der Berliner Firma Wimmel, die die Steinmetzarbeigen am Neubau der Hardheimer Kirche ausgeführt hat, war der Stifter.

Er steht beim Hardheimer Schloss im Schlossgraben.

Stadtrundgang durch Ulm

Das Ulmer Münster

Der Grundstein des Münsters wurde 1377 gelegt, als Ulm eine Reichstadt war.

Mit seinen 161,53 Metern ist der Turm der höchste Kirchturm der Welt. Er wurde 1890 vollendet.

Der Chor des Münsters wird von den beiden Chortürmen flankiert, die mit ihrer Höhe von 86 m zur Gruppe der besonders hohen Türme gehören.

Das Kirchengebäude ist 123,56 Meter lang und 48,8 Meter breit.

Das Rathaus

Der heutige Amtssitz des Oberbürgermeisters diente einst einem ganz anderen Zweck. Der Ursprungsbau entstand 1357 und wurde zunächst als Kauf- und Warenhaus genutzt.

1370 wurde das Haus um den heutigen Ostflügel, in dem die Metzger ihre Waren anboten, erweitert.

Mit dem Einzug des sogenannten Niedergerichts begann 1383 die Mehrfachnutzung des Gebäudes.

Ab 1395 verfügte der Ulmer Rat über eine Ratsstube im Gebäude. Seit 1419 wird es offiziell „Rathaus“ genannt.

Zwischen 1898 und 1905 wurde das Rathaus renoviert und umgebaut.

Während des 2. Weltkriegs wurde am 17. Dezember 1944 das Innere des Gebäudes fast vollständig zerstört. Zum Glück blieben die Wandgemälde und die gewölbten Räume der unteren Geschosse größtenteils erhalten. Trotzdem brauchte es mehrere Jahre, um das Haus wiederherzustellen.

Üppige Wandmalereien, die um großen Teil im Mittelalter entstanden, verleihen dem Rathaus ein unverwechselbares Äußeres. Es verbergen sich Geschichten und Geschichte aus fast sieben Jahrhunderten hinter der Fassade.

Im 16. Jahrhundert wurde der Stadtmaler Martin Schaffner mit Fresken-Bemalung des Rathauses beauftragt. Ein bisschen Eitelkeit war schon dabei, denn prächtige Bauten dienten Städten zu zeigen, was man hat.

Die Bilder zeigen religiöse und weltliche Tugenden, die den Bürgern als moralische Leitschnur dienen sollten.

>>> So zeigt die östliche Seite des Hauses vorwiegend biblische Beispiele.

>>> Auf der Nordfassade hingegen sieht man Motive aus der römischen Sagenwelt.

>>> Die Fresken auf der Südseite entstanden während des Umbaus 1905 haben einen weltlicheren Charakter.

>>> Eine Gedenktafel an der Südost-Ecke erinnert an den Astronomen und Mathematiker Johannes Kepler, der 1627 seine „Rudolfinische Tafeln“ hier in Ulm drucken ließ.

>>>An der Westseite fällt besonders die „Brauttreppe“, über welche die frisch Vermählten das Rathaus verlassen, ins Auge.

Die Astronomische Uhr ist ein wahres Wunderwerk der Technik. Sie wurde 1520 auf der Ostseite des Rathauses installiert.

Mit fünf beweglichen Elementen bildet sie den Verlauf der Sonne mit Auf- und Untergang, die Mondphase, Sonnen- und Mondfinsternis sowie die Tierkreiszeichen ab.

Die technische Brillanz der Uhr verbirgt sich hinter den Mauern des Rathauses. Für die Öffentlichkeit nicht sichtbar, treibt ein faszinierendes (Hand)-Werk aus Zahnrädern und weiteren mechanischen Elementen die Zeiger und Symbole an.

Zu den Funktionen der einzelnen Zeiger und Symbole: Astronomische Uhr

Der Ulmer Spatz

Die Sage:

Die stolze Bürgerschaft von Ulm baute eine Kirche. Sie sollte die höchste werden, die man je gesehen hatte. Dazu brauchte der Baumeister lange Holzbalken, weshalb er seine Gehilfen in die Wälder schickte, um welche zu besorgen. Sie fällten mächtige Bäume und legten diese auf einen Wagen.

Auf dem Rückweg blieb das Fuhrwerk unerwartet stehen. Es passte nicht durch das Tor, weil die Stämme länger waren als das Tor breit. Wenn die Männer den Wagen auf eine Seite passend hinschoben, standen die Stämme auf der anderen umso mehr über.

Es wurde viel diskutiert, was zu tun sei. Man fand keinen Rat. Sogar der Bürgermeister, der sonst auf alles eine Antwort wusste, war ratlos. Es schien nur einen Ausweg zu geben: Das Tor musste abgerissen werden.

In diesem Augenblick flog ein kleiner Spatz über die diskutierenden Leute hinweg mit einem golden glänzenden Getreidehalm im Schnabel. Er wollte zwischen den Mauersteinen an der Stadtmauer sein Nest bauen. Die Menschen sahen, wie der schlaue Spatz den Halm drehte und ihn der Länge nach in den Mauerspalt steckte.

Da drehten auch die Ulmer ihre Holzbalken, sodass sie nun längs auf dem Wagen lagen. Und siehe da: Elle um Elle, Stück für Stück rollte der Wagen jetzt durch das Tor hindurch.

Die jubelnde Menge schlossen den Spatzen tief in ihre Herzen. Zum Dank errichteten sie ihm ein Denkmal auf dem Dach des Ulmer Münsters.

So wurde der Spatz zum beliebten Denkmal der Stadt Ulm.

Er wurde in Sandstein gefertigt und auf das Münsterdach gesetzt unter Münsterbaumeister Ferdinand Thrän (1845 – 1870).

Am 23. Oktober 1888 wurde der Spatz abgenommen und durch einen in Kupfer getriebenen und vergoldeten Spatzen ersetzt, den die Ulmer Gesellschaft „Hundskomödie“ für 392 Mark stiftete und auf das Münsterdach setzte, wo er noch heute zu sehen ist.

(Quelle Infotafel)

Rundgang im Ulmer Fischerviertel

Die Gassen durch das Fischerviertel verlaufen bis zu den Toren der Stadtmauer, wo sich der herrliche Blick auf die Donau eröffnet.

Zwei Flussarme der Blau durchfließen das Viertel und münden schließlich in die Donau. Viele der malerischen Gebäude aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stehen mit einem Teil ihres Fundaments direkt im Wasser. Weil der weiche Untergrund nachgab, senkten sie sich im Lauf der Zeit ab. Diese Schieflage verleiht dem Fischerviertel seinen typischen Charme.

Der Metzgerturm

Er ist das schwäbische Pendant zum Schiefen Turm von Pisa.

An der Spitze neigt sich der Metzgerturm um ganze 2,05 Meter in Richtung Nordwesten. Das entspricht einer Schieflage von 3,3 Grad.

Zum Vergleich: Der Schiefe Turm von Pisa neigt sich um 3,97 Grad. Das sticht auch dem unbedachten Besucher sofort ins Auge. Über die gesamte Höhe des Turms reihen sich Schießscharten aneinander – ein Hinweis auf die Rolle, die er einst für die Stadtbefestigung spielte.

Erbaut wurde der Metzgerturm in den 1340er Jahren. Damit ist er rund 130 Jahre älter als die heutige Stadtmauer, die direkt vor ihm entlangführt.

An der Infotafel am Turm kann man lesen:

Protest der Metzgerinnen

1490 erteilte der Rat der Stadt dem Metzgerinnen Berufsverbot. Keiner Frau solles es mehr erlaubt sein, Fleisch unter der Metzig "auszuhauen und zu verkaufen".

Angeführt von der Frau des Metzgerzunftmeisters Bayer widersetzten sich die Frauen gegen die diskriminierende Verordnung. Nach einem Jahr sah sich der Rat gezwungen, das Verbot vollständig rückgängig zu machen.

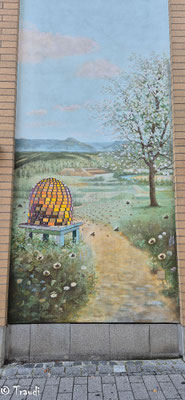

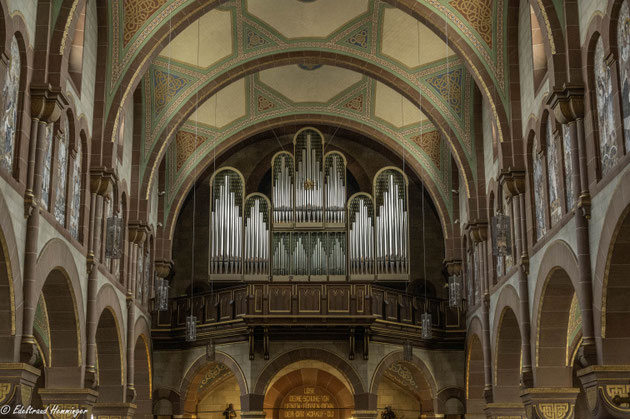

Kirche St. Alban in Hardheim

Pfarrer Stephan motivierte im Jahr 1881 mit den Worten „Wir bauen den Erftaldom“ die Bevölkerung zum Bau des Gotteshauses.

Es fanden sich täglich Männer, Frauen und Jugendliche zur freiwilligen Fronarbeit auf dem Bauplatz ein.

So wurde die neuromanische Kreuzbasilika von 1881 bis 1885 anstelle der einsturzgefährdeten Vorgängerkirche aus dem 15. Jahrhundert errichtet.

Stolz, kerzengerade und majestätisch steht sie mit ihrem 53 Meter hohen Turm auf einem Plateau über dem Städtchen.

Der Altar ist das Zentrum der Kirche. Er wird von einem strahlend goldenen Baldachin bekrönt.

Besondere Beachtung verdient die Vleugels-Orgel (III/48), die von dem im Hardheim ansässigen Orgelmanufaktur Vleugels GmbH stammt. In der Kirche finden jedes Jahr zahlreiche Orgelkonzerte mit renommierten Musikern aus der ganzen Welt statt.

Das Waschhaus in Cumeray

Als Lavoir werden im französischen Sprachraum öffentliche, meist überdachte Waschplätze bezeichnet.

Dieses historische Waschhaus befindet sich in dem kleinen Dorf Cumeray bei Thoureil (Loire).

Hier haben wir vor Jahren einen wunderschönen Urlaub verbracht und natürlich auch einige Schlösser besichtigt.

Dieser Waschplatz ist in einer L-Form angelegt und hat entlang des Beckens abgerundete Ecken aus Sandstein und Schieferfliesen, damit man die Wäsche bearbeiten konnte.

Der Abfluss des Wassers sammelt sich in einem Becken, wo kleine Fische schwimmen.

Dieser Bach fließt nach etwa 2 Kilometer in die Loire. Zuvor führt er an ehemaligen Mühlen vorbei.

Der Bau der Waschhäuser wurde im Regelfall aus der jeweiligen Gemeindekasse finanziert, denn das oft – nach der Auffassung von kirchlichen und behördlichen Autoritäten – allzu offenherzige und freizügige Verhalten der Waschfrauen sollte unterbunden oder zumindest hinter Mauern und tief heruntergezogenen Dächern versteckt werden.

Die Geschichte der überdachten Waschhäuser reicht nach heutigem Kenntnisstand bis ins 18. Jahrhundert zurück. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wuschen die Frauen die Wäsche auf Steinen an Bächen oder Flüssen. Im Zuge der industriellen Revolution und der damit verbundenen Verschmutzungen entstanden gegen Ende des 18. Jahrhunderts erstmals in größerer Zahl überdachte Bauten.

Kloster Bronnbach - Teil 3

Klosterkirche Mariä Himmelfahrt

Mit dem Bau der Klosterkirche wurde im Jahr 1157 begonnen. Die Errichtung zog sich bis zum Jahr 1222.

Als die Kirche schließlich geweiht wurde, betrug die Bauzeit bereits über 60 Jahre.

Näheres zur Geschichte der Kirche hier.

Der Innenraum wurde auf Veranlassung der Äbte nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder mit 13 barocken Altären geschmückt, statt der vorigen 16 mittelalterlichen.

Der Hochaltar füllt die gesamte Apsis aus. Es ist ein Werk des Laienbruders Benedikt Gamutz von 1712.

In die Mauer der Apsis wurde ein Fenster gebrochen, damit das eingearbeitete Auge Gottes im Altar als Lichtquelle genutzt werden kann.

Das Chorgestühl ist in zwei gegenüberliegenden Reihen aufgebaut. Es wurde in den Jahren 1777/78 nach 20-jähriger Fertigungszeit vom Laienbruder Daniel Aschauer fertiggestellt.

Kloster Bronnbach - Teil 2

Über dem Bernhardsaal spannt sich ein mit Stuck verziertes Kreuzgewölbe, in dessen Feldern sich Fresken befinden.

Heute kann der Bernhardsaal dank moderner Technik klimatisiert und beheizt werden und ist so ganzjährig auch für größere Gruppen nutzbar, ohne die historische Substanz zu gefährden.

Der Josefsaal ist reichlich geschmückt mit zahlreichen Decken- und Wandfresken und vielen Gemälden.

Das großformatige Fresko an der Decke zeigt eine Szene aus der Josephsgeschichte des Alten Testaments.

Die Stuckzimmer

Im Rokoko bedeutete Verschönerung vor allem eines: eine aufwändige Wand- und Deckengestaltung mit Stuck.

Abt Ambrosius Balbus beauftragte für die Stuck-Räume den Stuckateur Johann Sturzenhöfer. Er ließ drei Zimmer 1759 ausschmücken:

Das Apollozimmer, der auch Wintersaal genannt wird.

Das sog. Brunnenzimmer. Es zeigt als zentrales Stuckelement der Decke den Klosterbrunnen. Auch finden sich hier Putten und Drachen, die mit Wasserspielen beschäftigt sind.

Das Adlerzimmer zeigt ein Wappen des Abtes und einen Adler. Man nimmt an, dass es dem Abt im Winter als Speisezimmer diente.

Diese auffällige vergoldete Türumrahmung ist ein Rätsel von Kloster Bronnbach. Für die jetzige Tür scheint der Rahmen jedenfalls zu groß, sein ursprünglicher Standort ist jedoch nicht bekannt.

In allen Zimmern befinden sich große Tische mit Intarsienarbeiten.

*** Fortsetzung folgt +++

Mittwochsherz # 48

Sardonyx-Herz

Seelisch bringt Sadronyx Selbstvertrauen und Zuversicht.

Körperlilch stärkt Sardonyx alle Sinnesorgane und verbessert die Sinneswahrnehmung.

(Quelle Michael Gienger)

Mit diesem Herz beende ich nach fast einem Jahr meine Mittwochsherzen-Serie. Es hat stets Spaß gemacht, Ausschau nach Herzen zu halten.

FROHE OSTERN

Eine ganze Hühnerschar habe ich aus Wattepads gebastelt.

Sie zieren nun mein Küchenfenster.

Ich wünsche euch

ein frohes Osterfest.

Stationen

Steinerne Kreuzweg-Stationen markieren in der Landschaft den Weg zum Glauben.

Sie sind Ausdruck der tiefen Volksfrömmigkeit der Region.

Stein 1: Station 2, Jesus nimmt das Kreuz

Stein 2: Station 4, Jess begegnet seiner Mutter

Stein 3: Station 3, 7 oder 9, Jesus fällt unter dem Kreuz

Stein 4: Station 11, Jesus stirbt am Kreuz

Stein 5: Station 13, Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt

Stein 6: Station 14, Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.

(Text Infotafel vor Ort, im Schlossgraben vom Schloss Hardheim)

Die Wallfahrtsbasilika in Walldürn

Die Kirche St. Georg wurde zwischen 1698-1728 erbaut. Vor allem das Innere der Basilika besticht durch die prächtige Barockausstattung nach italienischer Art.

Die barocke und mit odenwaldtypischen Buntsandsteinen erbaute Wallfahrtskirche wurde am 16. Februar 1962 durch den damaligen Papst Johannes XXIII. zur "Basilika

minor" erhoben.

Schon von Weitem sieht man die beiden Kirchtürme mit Höhen von über 60 Meter.

An der Stelle, wo sich der nördliche Turm und das linke Seitenschiff erheben, stand um 1300 eine kleine gotische Kirche, St. Georg geweiht.

In diesem geschah nach der Überlieferung 1330 das Walldürner "Hl. Blut Wunder".

Nähere Beschreibungen können hier nachgelesen werden:

Auf dem Wallfahrtsplatz, der im Jahre 1950 angelegt wurde, versammeln sich alljährlich Tausende von Pilgern zu den

großen Gottesdiensten während der Wallfahrtszeit.

Die Hauptwallfahrtszeit beginnt jährlich am Sonntag nach Pfingsten und hält vier Wochen Walldürn mit jährlich über 40.000 Pilgern.

Steine

Steine überdauern ein Menschenleben.

Sie künden von vergangenen Zeiten.

Diese Steine, hier im Graben des Hardheimer Schlosses erzählen Geschichten und bewahren das Andenken an unsere heutige Zeit.

Früher waren Wegsteine oft die einzigen Anhaltspunkte für Reisende. Sie boten Orientierung und wiesen den Weg.

Sie verknüpfen Raum und Zeit.

Die Entfernung zum Ziel wurde in Wegstunden angegeben.

Grenzen

Alte Grenzsteine markieren frühere Grenzen.

Sie weisen auf historische Rechts- und Herrschaftsverhältnisse.

Die Kappel-Ruine

Im Wald zwischen Hardheim und Dornberg liegt inmitten hoher Buchen- und Ahornbäumen die Kappel-Ruine. Sie wurde zu Anfang des 15. Jahrhunderts von den Herren zu Hardheim gestiftet und hieß ursprünglich "Kapelle zu unserer Lieben Frau im Walde", später „Katharinenkapelle im Tal“.

In der Kapelle fanden Samstagsmessen für die Dornberger statt, die ein Hardheimer Pfarrer bis 1557 abhielt, bis ein Priestermangel dazu führte, dass ein Höpfinger Pfarrer dieses Amt übernahm. Während der Reformation verbreitete der Höpfinger Pfarrer, welcher protestantisch war, hier auch die Lehre Luthers. Während der Gegenreformation wurde die Kapelle zum Ziel von Wallfahrern.

In der Nähe der Kapelle lag eine Einsiedelei. Es lebte dort der Eremit Georg Käch, vom Dritten Orden des hl. Franziskus. Er hatte in der Nähe der Kapelle eine Wohnung gebaut. Das „Bruderamt“ bestand in der Betreuung der Kapelle. Für diese Tätigkeiten wurde der Einsiedler von den Junkern von Hardheim in den Dienst genommen.

1768 ließ man den Eremiten entfernen.

Am 1. Januar 1791 erteilte der Bischof von Würzburg, Franz Ludwig von Erthal, die Erlaubnis, die Kapelle zu „demolieren“. Das Dach wurde abgetragen, um so das Bauwerk dem Verfall preiszugegeben. Die mehr als mannshohen Außenmauern sind verblieben.

Seit den 1960er Jahren finden dort wieder Marienverehrung und gelegentliche Gottesdienste statt.

Der Brunnen der ehemaligen Einsiedelei wurde 1986 freigelegt.

Frühling

Es ist doch im April fürwahr,

der Frühling weder halb noch gar!

Komm Rosenbringer, süßer Mai,

komm du herbei!

So weiß ich, dass es Frühling sei.

Eduard Mörike

(1804-1875)

Unterwegs in Buchen - Teil 2

Der Stadtturm

Innerhalb der Stadtbefestigung hatte Buchen ursprünglich vier Tortürme: Das Hainstadter Tor, das Seetor, das Würzburger Tor und das Mainzer Tor (heutiger Stadtturm).

Oberhalb des äußeren Torbogens befindet sich das weithin bekannte Buchener Fastnachtsymbol, der „Blecker“.

Vermutlich stammen die zwei unteren Geschosse aus frühgotischer Zeit um 1309, die beiden oberen aus der spätgotischen um 1490. Das achteckige barocke Zwiebeldach wurde nach dem großen Brand dem Turm im Jahr 1719 aufgesetzt lt. Wappentafel über dem inneren Torbogen.

Die Mariensäule

Die 1754 errichtete Barocksäule mit dem korinthischen Kapitell, auf dem die Himmelskönigin mit dem Kind thront, wird im Volksmund „Das Bild" genannt.

Auf einer schlanken, hohen Säule steht die Skulptur, die der Schlange den Kopf zertritt. Sie hält das Jesuskind auf dem linken Arm, in der rechten Hand trägt sie eine Lilie.

Die lateinische Inschrift auf der Vorderseite des Sockels lautet übersetzt:

"Die Schutzbefohlenen, die Dir voll Andacht die Statue errichtet haben, nimm in Deinen Schutz, O Jungfrau".

Die Großbuchstaben der lateinischen Inschrift bilden ein sog. Chronogramm, d. h. sie entsprechen römischen Zahlen, die zusammengezählt das Entstehungsjahr der Inschrift wiedergeben.

Das Alte Rathaus ist das markanteste Wahrzeichen Buchens. Es stammt aus der Barockzeit.

1723 wurde der ganz in Stein nach dem „Großen Brand“ (1717) neu errichtete Bau fertig gestellt.

Die Torbögen sind mit steinernen Neidköpfen versehen, welche die bösen Geister fernhalten sollten.

Die oberen Räume waren Sitz der Verwaltung. Noch heute tagt hier im Bürgersaal der Buchener Gemeinderat.

Das Untergeschoss inmitten der Torbögen diente als Markthalle und Aufgang zur Stadtkirche St. Oswald.

Nun gehen wir durch den hinteren Torbogen.

Und schon stehen wir vor dem Narrenbrunnen.

Er steht am Oberen Marktplatz, gleich neben der Kirche.

Stadtkirche St. Oswald

Die 1320 erstmals erwähnte Peterskirche wurde in den Jahren 1503 bis 1507 unter Erzbischof Berthold von Henneberg zu einer spätgotischen Hallenkirche umgebaut und im Jahre 1958 erweitert.

Hauptpatron der katholischen Kirche ist der Heilige Oswald.

(Quelle: Infotafel an der Kirche)

Unterwegs in Buchen (Odenwald) - Teil 1

Der Buchener Blecker

Beim Rundgang durch die Stadt Buchen kam ich immer wieder an dieser Figur vorbei.

Man findet sie an verschiedenen Orten, und ich bin sicher, dass ich nicht alle entdeckt habe.

Natürlich fragte ich mich, was es mit dieser Figur auf sich hat.

Der Blecker ist das Wahrzeichen der Stadt und zugleich die Symbolfigur der Buchener Faschenacht.

Im Mittelalter wurde der Blecker an Häuserecken in Stein gehauen. Er diente als Neidfigur zur Abwehr böser Geister. Er fehlte bei keiner Veranstaltung der Buchener Faschenacht, dem man seine Referenz durch Küssen des Hinterteils erweist. In der Faschenachtzeit ein absolutes Muss.

Dies ist eine Nachbildung der Originalfigur, die beim Abriss eines Teiles der Stadtmauer zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Auf Umwegen gelang sie wieder nach Buchen. Das Original hat heute ihren Platz im Buchener Bezirksmuseum.

Hier ein weiterer Blecker auf einem Sockel.

Der Text auf dem Sockel lautet:

DER ALTE BLECKER

OHN HOS UND RÖCKER

SPRICHT ZU DIR IN

SEINERE ALTE SPROCH:

DU KANNST MI NOCH.

Nächstes Mal gibst weitere Fotos von Buchen.

Die Girglhöhle

Die Girgelhöhle ist eine Felsenhöhle mit kleinem Labyrinth im Fichtelgebirge.

Sie diente um 1800 dem „Schmiedmatzengirgel“ aus dem Ort Nagel als Unterschlupf.

Er war auf der Flucht, weil er seinen vermeintlichen Nebenbuhler erschlagen hatte. Hier versteckte er sich längere Zeit.

Zu dieser Zeit befand sich die Höhle auf preußischem Gebiet, der Ort Nagel gehörte zu Bayern. So konnte man ihm nichts anhaben.

Mit der Zeit fühlte er sich sicherer und schlich bei Dunkelheit über die Grenze zu seinem Elternhaus in Nagel. Erst in den früheren Morgenstunden eilte er in seine Waldhöhle zurück.

Bei einem zweiten Besuch wurde er gesehen und von einem Nachbarn, den das Kopfgeld lockte, verraten. Er wurde festgenommen und einige Wochen später in Kemnath enthauptet.

Mittwochsherz # 43

Der Name Jaspis leitet sich aus dem griechischen „iaspis“ (zu deutsch: gesprenkelter Stein) ab und hat seinen Ursprung im Orient. Im Altertum war er bei Römern und Griechen ein sehr begehrter Schmuckstein, die ihn zugleich als Heilstein nutzen. Die Griechen glaubten, er verleihe innere Harmonie und Frauen eine harmonievolle Schwangerschaft. Die Ägypter trugen Jaspis-Amulette und nutzten diesen Energiestein zur Steigerung der Sexualität. Er wurde sogar schon in der Bibel erwähnt und galt als der erste aller Grundsteine der Jerusalemer Stadtmauer.

Die Wirkung des Turitella-Jaspis:

Er verleiht innere Stabilität, lässt Zurückhaltung wahren und auf eigenen Ziele und Wünsche besinnen. Zudem hilft er Ängste und Schuldgefühle loszulassen.

Im Wald da sind die Räuber

Große Waldgebiete wie der Schurwald waren seit jeher Reviere für Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren oder die ihr Auskommen nur noch durch illegale Praktiken bestritten.

Für den Schurwald kommt hinzu, dass man von hier schnell aus Württemberg über die Grenze in die Gebiete der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd und des Adels fliehen konnte. Die Obrigkeiten hatten dagegen nur wenig Mittel, das Unwesen einzudämmen. Gelegentlich setzte man bewaffnete Soldaten ein, wie z. B. 1744, als die Ämter Göppingen, Schorndorf und Adelberg mit Reitern gegen eine Räuberbande vorgingen.

Der bekannteste Vagant aus dem Schurwald, Johann Friedrich Schwahn, Sohn des Wirts "Zur Sonne" in Ebersbach, stammte aus wohlhabenem Hause. Doch Streit mit dem Vater und ein zu Gewaltausbrüchen neigendes Temperament brachten ihn auf die schiefe Bahn.

Ab 1746 terrorisierte der damals 17jährige "Sonnenwirtle" immer wieder die Gegend um Ebersbach. Mehrere Gefängnisstrafen brachten keine Besserung, alle Rückkehrversuche ins bürgerliche Leben scheiterten. Gegen Ende der 1750er Jahre suchte er mit einigen Gefolgsleuten die Umgebung des Schurwaldes mit Diebstählen und Wilderei heim - schon sein Erscheinen versetzte die Bauern in Angst und Schrecken. Ins heimatliche Ebersbach kehrte der Räuber häufig zurück, was fatale Folgen hatte: 1757 tötete Schwahn einen Bürger des Dorfs. Nun wurde die ganze Gegend um Göppingen nach ihm durchstreift, für die Ergreifung versprach man die stolze Summe von 100 Gulden.

Schwahn setzte sich ins Badische und dann in die Gegend um Mergentheim ab. Hier erschoss er im Frühjahr 1758 auf der Flucht einen weiteren Mann.

Im März 1760 wurde er schließlich in Vaihingen an der Enz verhaftet. Dort richtete man ihn mit seiner Lebensgefährtin Christine und einer Komplizin am 30. Juli des Jahres hin.

Quelle: Infotafel bei Büchenbronn (Ebersbach)

So und nun wollen wir mal schauen, ob sich noch Räuber im Schurwald herumtreiben. Kommt Ihr mit?

Und zum Schluss setzen wir uns auf's Bänkle und schauen mal nach oben.

Klein-Traudi auf dem Sofa

Heute habe ich mal aus meinem Fotoalbum ein altes Foto rausgepickt.

Ich liege auf unserer Eck-Couch aus dunkelgrünem samtigen Bezug.

Meine Eltern haben diese damals von einer Sattlerei anfertigen lassen. Dazu gehörten zwei große bequeme Sessel.

Auch der runde Tisch ist nicht zu übersehen. Darauf liegt eine Decke, die meine Mutter gestrickt hatte. Sie konnte wunderschöne Decken stricken (Kunststrickerei). Eine ähnliche Decke besitze ich noch heute (ich müsste sie mal wieder spannen und in Form bringen).

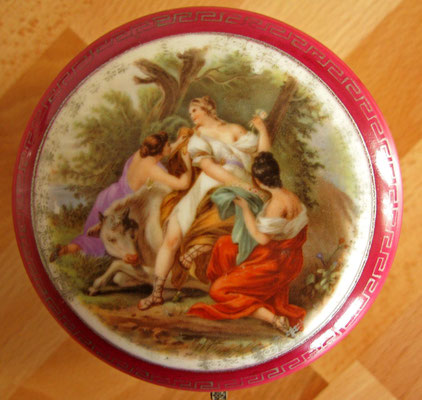

Im Vordergrund links steht eine Porzellandose, die ich ebenfalls in Ehren halte.

Ich frage mich immer wieder, woher wohl das Motiv auf dem Deckel stammt und was es darstellt.

Die lila Taube

Die Taube Hedwig macht es richtig,

es ist ihr nämlich besonders wichtig,

ihr Lieblingsplätzchen zu ergattern.

Da können die andern noch so flattern.

Stolz sitzt sie da, die kluge Dame,

wärmt sich Bäuchlein und Füß' an der Reklame.

Und außerdem – das ist besonders nett:

„habe ich hier kabelloses Internet“.

© Traudi

Mühsam war es schon . . .

. . . mit der dünnen Wolle von der Spule weitere 4 Kräuel zu wickeln.

Diese große Spule, die man eigentlich nur auf großen Strickmaschinen verwendet, habe ich geschenkt bekommen.

Aus diesen fünf Fäden entstanden

2 Paar Pulswärmer und 1 Paar Socken.

Erika, die Frau ohne Unterleib

Sie lag mitten im Blumentopf, der mit Heidekraut (Erika oder Caluna) bepflanz ist.

Ich hatte mit ihr Mitleid und nahm sie mit nach Hause.

Ich häkelte ihr ein Röckchen. Nun ist Erika überglücklich.

Mittwochsherz # 37

Dies ist ein ganz besonderes Herz.

Kerstin überraschte mich damit an meinem Geburtstag.

Ich habe mich sehr gefreut.

Danke liebe Kerstin.

Auch mein Blog hatte gestern Geburtstag.

Er wurde 15 Jahre alt.

Das ist Anlass, mich für eure lieben Kommentare und eure Treue zu bedanken.

Die Bloggerei macht mir noch immer großen Spaß, und ich werde weiterhin dranbleiben, interessante Beiträge zu posten.

Gleichzeitig bedanke ich mich bei euch für die guten Wünsche zu meinem Geburtstag, den ich vorgestern feiern durfte.

Auf gut schwäbisch

D’r Gottlieb

D’r Gottlieb ischt e alter Ma,

wo nemme so viel schaffe ka.

Sei Buckel wird afanga kromm,

er schäffelt halt dahoimde rom.

Em Kopf, do hätt er’s scho no ghet,

bloß d’Ärm ond Füess, die wellet net,

ond’s Herz tuet manchmol arge Stöß.

Der Gottlieb denkt: ‘s isch nemme dees!

Do isch a Glück ond wahrer Trost:

Em Keller liegt sei Biramoscht.

Den ka der Gottlieb no vertrage,

ganz bsonders uf en schwere Maga.

So kommts au vor, dass en dr Nacht

sei Maga eahm Beschwerda macht,

drom stellt am Obed sich der Ma

de Moschtkrueg uf den Nachttisch na.

No langt er nachts bloß nebe nom

ond holt sich gschwend sei Kruegle rom

ond trenkt no von seim Moscht en Schoppa

ond ka do druf soo guet koppe!

Ond wenn er koppt hat, schloft er sachte

ond friedlich durch bis morgeds achte.

Jetzt olängst, mitte en der Nacht,

do isch der Gottlieb zmol verwacht

ond holt sich gschwend sei Krüegle her

ond merkt: Des Krüegle ischt jo leer!

Jetzt sapperlott, des hat no gfehlt,

wer hat des Krüegle leer nagstellt?

Er macht sei Nachttischlampa a,

guckt nach dr Alte nebe dra.

“Mei Krüeg isch leer” so brommt er nom.

“Was isch?, ach lass me’schlofe, komm!”

I sag, mei Krüeg isch leer, zom Donder!

Jetzt mueß mer en de Keller nonter!”

Dass sui den Moscht holt, glaubt er net,

bloß er möcht au net aus em Bett.

Do fangt se au no a, eehn z’foppe:

“Gang selber naa, i will et koppe!”

Des hat en g’ärgert, s’isch koi Wonder,

er schlupft en d’Schlappe ond goht nonter.

Em Nachthemd stoht er vor em Fass,

er friert ond isch e bissle blass.

Er buckt sich nonter, dreht am Hahne

ond denkt, als tät er Oheil ahne:

“Wenn do jetzt nex meh drenne wär!”

Ond schlag me’s Blechle: ‘s Faß isch leer!

Ja Hemmel-Stuegert-Sackerment,

nemmt des heut überhaupt koi End?

Dr Krueg leer, ‘s Fass leer, ‘s Weib tuet foppe,

ond i sott doch so naitich koppe!

Der Gottlieb ischt e alter Ma,

wo nemme so viel schaffe ka.

Em Köpfle aber hat er’s ghet,

ond aufgea tuet dr Gottlieb net!

‘S oi Fass isch leer, was tuet mer no?

Mr sticht des ander Fässle a!

Er stellt sei Krüegle nebe nom

ond guckt sich nach em Werkzeug om.

En Hahne holt er aus dr Kischt,

er woiß au, wo der Hammer ischt.

En Oimer stellt er sorglich onter,

Dr Gottlieb wird dobei ganz monter.

De Hahne legt er uf de Hocker,

no macht er sacht de Sponde locker.

Er woiß, dass jetzt na glei pressiert,

wenn er net aufpasst, isch passiert.

De Sponde raus! De Hahne her!

Ja Leut, wenn des so oifach wär!

Der Moscht schießt raus, jetzt nei da Hahne!

Sei Hemmed wedelt wie a Fahne.

‘S wird leider auch a bissle nass,

dr Hahn isch aber dren em Fass!

Jetzt schnauft dr Gottlieb, guet isch gange,

ond will sich gschwend sei Krüegle lange.

Er tuet sich nach dr Seite wende,

do hebt en wer am Hemmed hente.

Er guckt – jetzt hat er von seim Hemd

a Stück ens Spondloch eineklemmt!

Heut hat er Pech, des mueß mer sage,

der Gottlieb gibt sich langsam gschlage.

Er setzt sich uf de Hocker na

ond guckt sei eiklemmts Hemmed a.

Jetzt was – de Hahne nomol raus?

Des schafft er nemme, do isch aus.

Er guckt sich nach seim Krüegle om,

des langst grad no, er holt sich’s rom.

Er füllt sichs voll ond trenkt en Schoppe

ond tuet a paarmol kräftig koppe.

Ond richtig, glei druf wirds em leichter!

Er lächelt – em a Engel gleicht er.

No trenkt er’s Krüegle vollends aus

ond schlupft no aus seim Hemmed raus!

Do hangst am Fass, er stoht drnebe,

ka selber ‘s Lache net verhebe.

Jetzt füllt er no sei Krüegle uf,

steigt monter d’Kellerstaffel nuf.

Ganz nacket ischt er, bis uf d’Schlappe

ond uf em Kopf sei Zipfelkappe,

so kommt er en sei Schlofstub nei,

do schalt’ sei Alte d’Lampe ei.

“Ja Gottlieb!” schreit se, ond isch wach,

“was machsch denn du heut Nacht für Sach?

Mr moint jo grad! – dass du no welltsch!

Komm doo rei, dass de net verkältsch!”

Dr Gottlieb guckt sei Alte a,

stellt ‘s Krüegle uf de Nachttisch na.

No hat er schnell sei Decke g’lupft

ond ischt en sei Bett einegschlupft.

Wer hat's erfunden?

Die Nachhaltigkeit

Der Begründer des Prinzips „Nachhaltigkeit“ war Hans Carl von Carlowitz (1645-1714).

„Continuierlich beständige und nachhaltige Nutzung der Wälder“ – das war sein Leitgedanke.

So wurde dies am kursächsischen Hof in Freiberg formuliert. Das war im Jahr 1713.

Im Jahre 1711 wurde er zum Oberberghauptmann des Erzgebirges ernannt. Als Leiter des Oberbergamtes Freiberg lag unter anderem die Holzversorgung des kursächsischen Berg- und Hüttenwesens in seiner Zuständigkeit. Der immense Holzbedarf als Baumaterial und Brennstoff unter Tage und zur Verhüttung machte eine planvolle, nachhaltige Bewirtschaftung dieser Ressource notwendig. (Quelle: Wiki)

Hans Carl von Carlowitz lebte auf der Burg Rabenstein in Chemnitz

Über diese kleinste Burg Sachsens hat Heike Henning ein Gedicht verfasst, in dem man die Geschichte der Burg erfahren kann.

Aus Unfallberichten

Als ich eine Fliege erschlagen wollte, erwischte ich den Telefonmast.

Ich habe so viele Formulare ausfüllen müssen, dass es mir bald lieber wäre, mein Mann wäre bei dem Unfall nicht gestorben.

Ich habe mir den Arm gebrochen, meine Freundin hat sich den Fuß verstaucht. – Ich hoffe, Ihnen damit gedient zu haben.

Beim Heimkommen fuhr ich versehentlich in die falsche Grundstücksauffahrt und rammte einen Baum, der bei mir dort nicht steht.

Im Pomeranzengarten

Der Terrassengarten in Leonberg, der einzigartig in Deutschland ist, wurde 1980 originalgetreu restauriert im Stil der Manieristischen Spätrenaissance. Erbaut wurde er 1609/10 von Heinrich von Schickhardt. Der „fürstliche Lustgarten samt Pomeranzenhaus und Brunnenkasten“ wurde auf Wunsch der Herzoginwitwe Sibylla angelegt, es war ihr „irdisches Paradies“ von Duft-, Gewürz- und Heilpflanzen.

Was sind Pomeranzen?

Die Pomeranze ist eine Bitterorange. Sie wurde für die Küche und die Hausapotheke benötigt. Aus der Frucht gewinnt man Orangeat, aus Blüten und Blättern destillierte man Heilextrakte.

Das Schloss

Die Grafen von Württemberg errichteten eine Burg. Unter Herzog Christoph wurde diese als Schloss zwischen 1560 bis 1565 umgebaut und erhielt im Wesentlichen seine heutige Gestalt.

Die Wappen von Sachsen-Anhalt und Württemberg an der Unterseite des Erkers erinnern an Herzogin Sibylla, die ihre Witwenzeit auf dem Schloss verbrachte.